भारतस्य राजा – विश्वस्य सम्राट्

मनुके अनुसार ——

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः।।

(मनुस्मृति १. ५)

तत: स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्।

महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत् तमोनुद:।।

(मनुस्मृति १. ६)

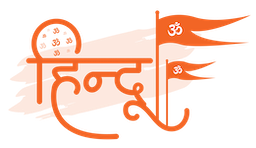

सम्पूर्ण जगत् सृष्टिके प्रथम नाम-रूपरहित, कल्पनातीत, अलक्षण, सर्वतः प्रसुप्त, तमोमय अर्थात् अनिर्वचनीय अज्ञान-विशिष्ट चिन्मात्र था। सर्वकारण परब्रह्म परमेश्वर स्वयम्भू भगवान् ही तमको अभिभूत करके इस अव्यक्त जगत् को व्यक्त करते हुए प्रादुर्भूत होते हैं। जैसे वसंत, ग्रीष्म आदि ऋतुओंके बदलनेपर ऋतुलिंग प्रकट होते हैं, उसी तरह प्राणी समयानुसार अपने-अपने कर्मोंको प्राप्त होते हैं। कर्मानुसार ही चराचर विश्वका उत्पादन भगवान् करते हैं — ‘यथाकर्म तपोयोगात् सृष्टं स्थावरजङ्गमम्’ (मनुस्मृति १. ४१)। कर्मानुसार ही विविध योनियोंमें प्राणियोंके जन्म होते हैं।

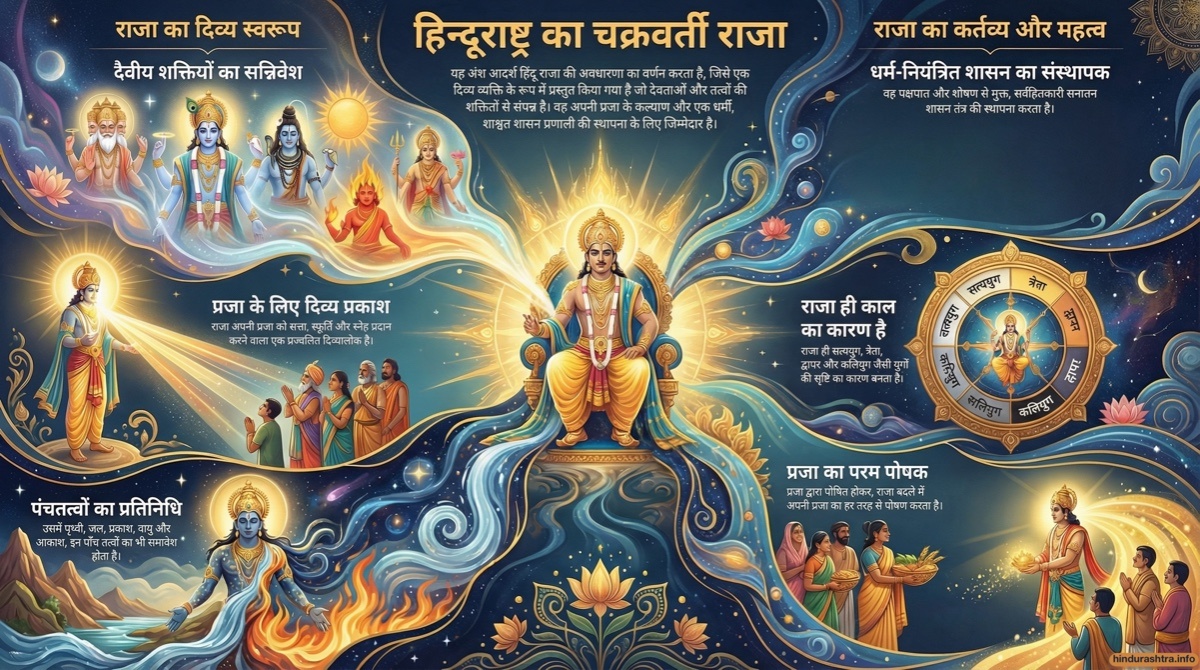

कर्ममूलक सृष्टिका विस्तार वर्णाश्रमव्यवस्थाका प्रतिपादन करके मनु कहते हैं कि संसारमें अराजकता होनेपर सारी प्रजा घबड़ाकर भयसे इधर-उधर भागने लगी, तब उसकी (प्रजा की) रक्षाके लिये प्रजापतिने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर — इन आठ लोकपालोंके अंशसे राजाका निर्माण किया। —

अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात्।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत् प्रभु:।।

(मनुस्मृति ७. ३)

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती:।।

(मनुस्मृति ७. ४)

देवताओंके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण ही राजा अपने तेजसे सब प्राणियोंको दबा लेता है। राजा बालक हो तो भी मनुष्य समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिये। उस राजाके लिये भगवान् ने सब प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले धर्मस्वरूप ब्रह्मतेजोमय दण्डका निर्माण किया। उस दण्डके भयसे ही स्थावरजङ्गम सभी प्राणी अपने पदार्थोंका उचित उपभोग कर पाते हैं तथा अपने कर्तव्यसे विचलित भी नहीं होते। —

तस्य सर्वाणि भुतानि स्थावराणि चराणि च।

भयाद् भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च।।

(मनुस्मृति ७. १७)

राजा या शासकको न्यायपूर्वक अपने राज्यकी प्रजाका पालन करना चाहिये। शत्रुओंको उग्र दण्ड देना चाहिये। मित्रोंके साथ छल-कपटका व्यवहार नहीं करना चाहिये। प्रेमीजनों और सज्जनोंके साथ सहिष्णुता रखनी चाहिये। ऐसा व्यवहार करनेवाला राजा भले ही कोषरहित हो, उसका यश ऐसा फैलता है, जैसे जलपर तैल-बिन्दु।

— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज द्वारा लिखित

पुस्तक “मार्क्सवाद और रामराज्य” पृष्ठ संख्या १११९-११२०, ११२१

शास्त्रीय शासनविधान निबन्धसे

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः।।

(मनुस्मृति १. ५)

तत: स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्।

महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत् तमोनुद:।।

(मनुस्मृति १. ६)

सम्पूर्ण जगत् सृष्टिके प्रथम नाम-रूपरहित, कल्पनातीत, अलक्षण, सर्वतः प्रसुप्त, तमोमय अर्थात् अनिर्वचनीय अज्ञान-विशिष्ट चिन्मात्र था। सर्वकारण परब्रह्म परमेश्वर स्वयम्भू भगवान् ही तमको अभिभूत करके इस अव्यक्त जगत् को व्यक्त करते हुए प्रादुर्भूत होते हैं। जैसे वसंत, ग्रीष्म आदि ऋतुओंके बदलनेपर ऋतुलिंग प्रकट होते हैं, उसी तरह प्राणी समयानुसार अपने-अपने कर्मोंको प्राप्त होते हैं। कर्मानुसार ही चराचर विश्वका उत्पादन भगवान् करते हैं — ‘यथाकर्म तपोयोगात् सृष्टं स्थावरजङ्गमम्’ (मनुस्मृति १. ४१)। कर्मानुसार ही विविध योनियोंमें प्राणियोंके जन्म होते हैं।

कर्ममूलक सृष्टिका विस्तार वर्णाश्रमव्यवस्थाका प्रतिपादन करके मनु कहते हैं कि संसारमें अराजकता होनेपर सारी प्रजा घबड़ाकर भयसे इधर-उधर भागने लगी, तब उसकी (प्रजा की) रक्षाके लिये प्रजापतिने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर — इन आठ लोकपालोंके अंशसे राजाका निर्माण किया। —

अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात्।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत् प्रभु:।।

(मनुस्मृति ७. ३)

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती:।।

(मनुस्मृति ७. ४)

देवताओंके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण ही राजा अपने तेजसे सब प्राणियोंको दबा लेता है। राजा बालक हो तो भी मनुष्य समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिये। उस राजाके लिये भगवान् ने सब प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले धर्मस्वरूप ब्रह्मतेजोमय दण्डका निर्माण किया। उस दण्डके भयसे ही स्थावरजङ्गम सभी प्राणी अपने पदार्थोंका उचित उपभोग कर पाते हैं तथा अपने कर्तव्यसे विचलित भी नहीं होते। —

तस्य सर्वाणि भुतानि स्थावराणि चराणि च।

भयाद् भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च।।

(मनुस्मृति ७. १७)

राजा या शासकको न्यायपूर्वक अपने राज्यकी प्रजाका पालन करना चाहिये। शत्रुओंको उग्र दण्ड देना चाहिये। मित्रोंके साथ छल-कपटका व्यवहार नहीं करना चाहिये। प्रेमीजनों और सज्जनोंके साथ सहिष्णुता रखनी चाहिये। ऐसा व्यवहार करनेवाला राजा भले ही कोषरहित हो, उसका यश ऐसा फैलता है, जैसे जलपर तैल-बिन्दु।

— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज द्वारा लिखित

पुस्तक “मार्क्सवाद और रामराज्य” पृष्ठ संख्या १११९-११२०, ११२१

शास्त्रीय शासनविधान निबन्धसे

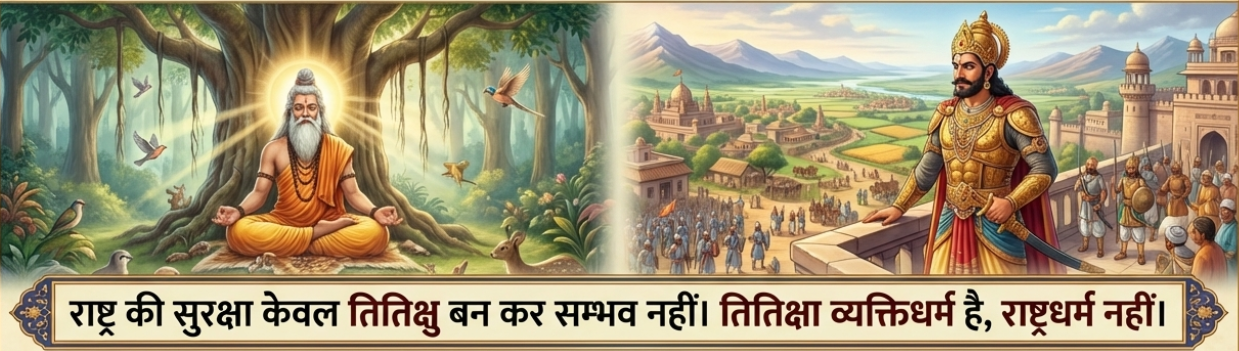

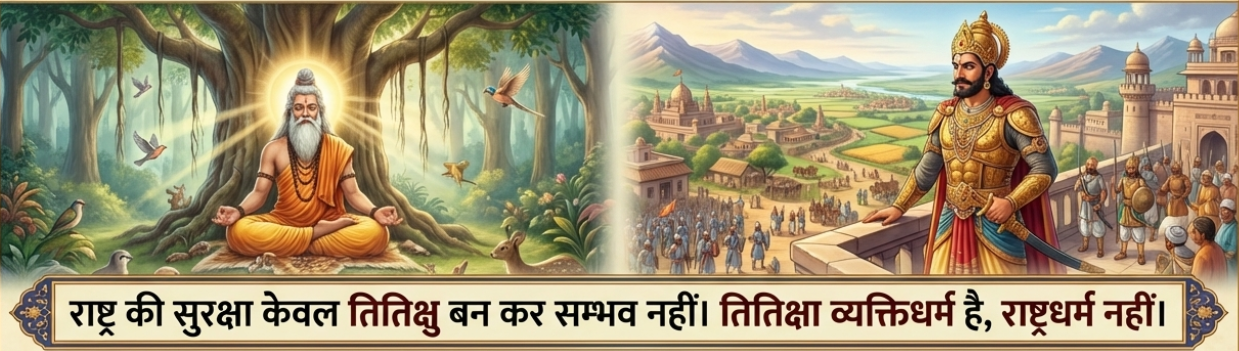

व्यक्तिधर्म और राष्ट्रधर्म

“राष्ट्रकी सुरक्षा केवल तितिक्षु बन कर सम्भव नहीं। तितिक्षा व्यक्तिधर्म है, राष्ट्रधर्म नहीं।”

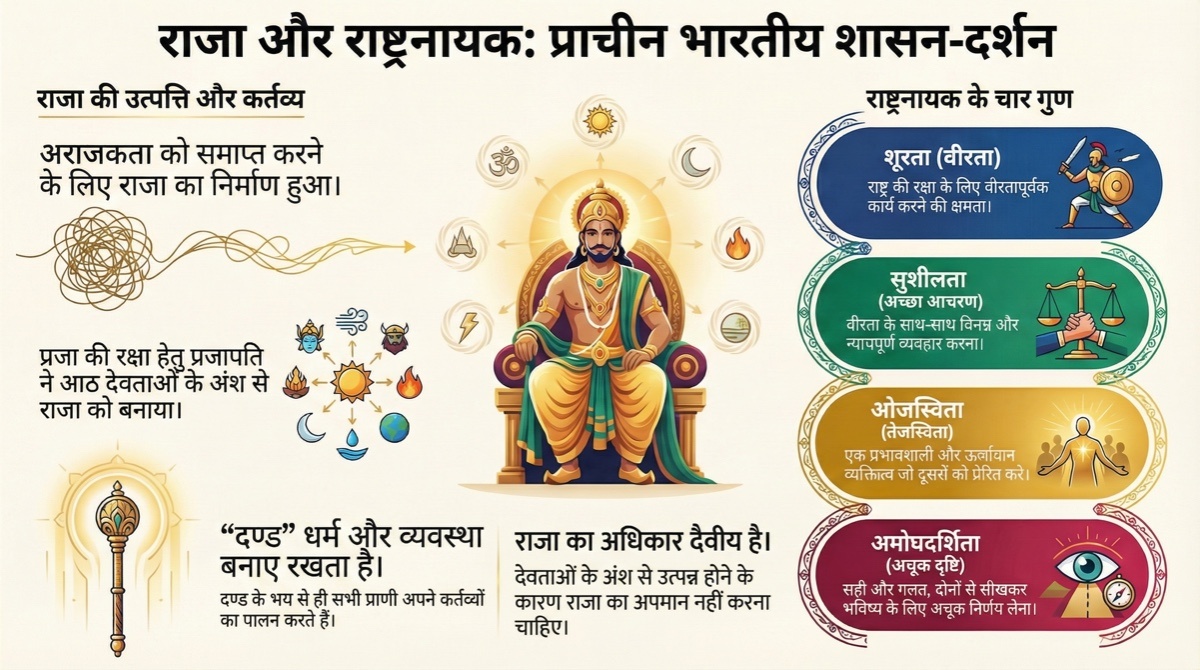

राष्ट्रके नायकोंको यह समझना चाहिए कि कर्त्तव्यका निर्णय एकाङ्गी नहीं होता। विपक्षकी गतिविधिको देखते हुए राष्ट्ररक्षाका उपाय ढूँढ़ना और उसे क्रियान्वित करना चाहिए। शूरताके साथ सुशीलता तथा सुशीलताके साथ शूरताका सन्निवेश क्षात्रधर्म है। शूरता, सुशीलता, ओजस्विता तथा अमोघदर्शिता — सम्पन्न व्यक्ति राष्ट्रनायक हो सकता है।

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या १२

राष्ट्रके नायकोंको यह समझना चाहिए कि कर्त्तव्यका निर्णय एकाङ्गी नहीं होता। विपक्षकी गतिविधिको देखते हुए राष्ट्ररक्षाका उपाय ढूँढ़ना और उसे क्रियान्वित करना चाहिए। शूरताके साथ सुशीलता तथा सुशीलताके साथ शूरताका सन्निवेश क्षात्रधर्म है। शूरता, सुशीलता, ओजस्विता तथा अमोघदर्शिता — सम्पन्न व्यक्ति राष्ट्रनायक हो सकता है।

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या १२

राष्ट्रनायककी योग्यता

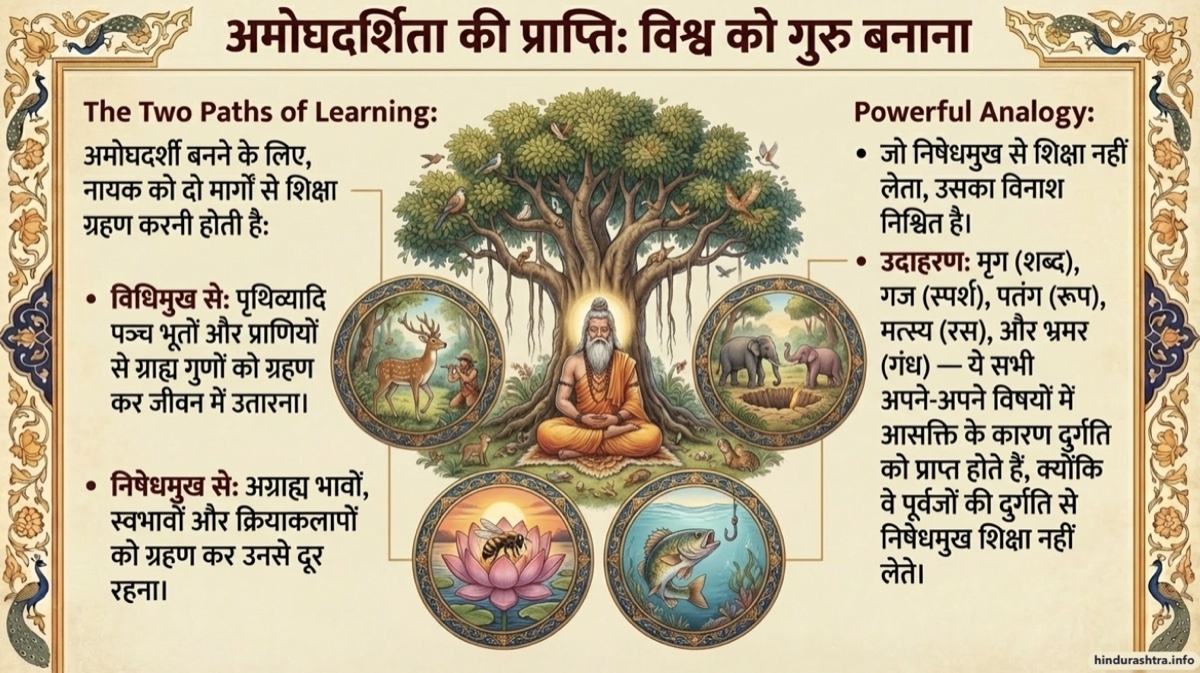

“शूरता, सुशीलता, ओजस्विता और अमोघदर्शितासे सम्पन्न व्यक्ति राष्ट्रनायक होता है।”

वह गुणसागरनागर अमोघदर्शी होने में समर्थ होता है, जो पृथिव्यादि पञ्च भूतोंसे और स्थावर – जङ्गम प्राणियोंसे ग्राह्य गुणोंको विधिमुखसे ग्रहणकर जीवनमें सन्निहित करता है तथा अग्राह्य भाव, स्वभाव और क्रियाकलापोंको निषेधमुखसे ग्रहणकर उनसे विराट रहता है। उसकी दृष्टिमें ग्राह्य या अग्राह्य भाव और क्रियासम्पन्न प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु विधिमुखसे या निषेधमुखसे शिक्षाप्रद होनेके कारण गुरु है।

प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तुसे विधिमुखसे ही शिक्षा लेनेका पक्षधर निन्दक तथा प्रशंसक बनकर असत्यमें अभिनिवेशके कारण श्रेयोमार्गसे च्युत हो जाता है। जिससे निषेधमुखसे शिक्षा लेनी चाहिये उससे विधिमुखसे शिक्षा ग्रहण करनेपर व्यक्तिका विनाश मृग, गज, पतङ्ग, मत्स्य और भ्रमरके समान अवश्य होता है। मृग पूर्वके शब्दरसिक मृगोंकी दुर्गतिसे, गज पूर्वके स्पर्शरसिक गजोंकी दुर्गतिसे, पतङ्ग पूर्वके रूपरसिक पतङ्गोंकी दुर्गतिसे, मत्स्य पूर्वके रसरसिक मत्स्योंकी दुर्गतिसे और भ्रमर पूर्वके गन्धरसिक भ्रमरोंकी दुर्गतिसे निषेधमुखसे शिक्षा न लेकर उनका अनुसरण करनेके कारण दुर्गतिको प्राप्त होते हैं। आत्मा गुण – दोषका साक्षी है। स्वयं दिव्यातिदिव्य गुणगणोंसे भी अलिप्तता उसका स्वभाव है। समता, असङ्गतादि दिव्य गुणोंके सञ्चयसे दुर्गुणोंपर और निज असङ्गताके अधिगमसे दिव्य गुणोंपर विजय सम्भव है।

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या २६ – २७

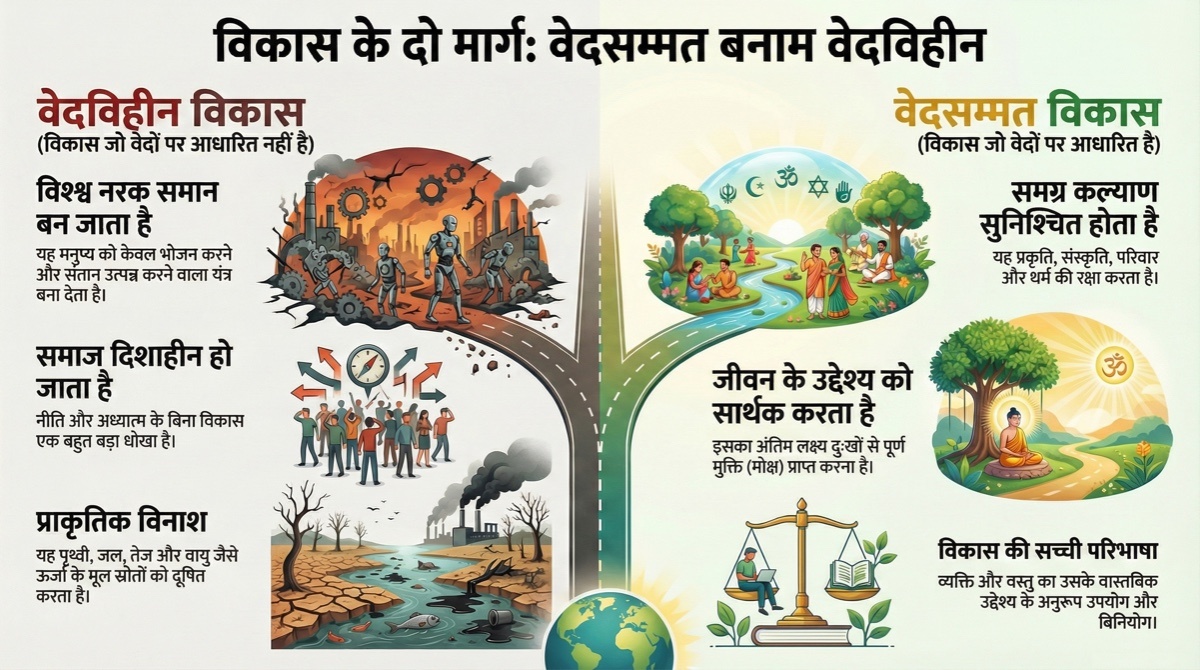

वेदविहीन और वेदसम्मत विकासप्रकल्प

ऊर्जाके आस्तिक — नास्तिक उभयसम्मत स्त्रोत पृथ्वी, जल, तेज और वायुको दूषित तथा विकृत किये बिना; वन, पर्वत, तीर्थ, आश्रम, शिक्षा — रक्षा — संस्कृति — सेवा — धर्म तथा मोक्षके संस्थान सनातन मठ — मन्दिर; यज्ञसम्पादक पृथ्वीके धारक गोवंश, सदाचार संयमसम्पन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद और वैदिक वाङ्मय, सती, सत्यवादी, निर्लोभ तथा दानशीलोंको विकृत तथा विलुप्त किये बिना; संयुक्त परिवारको उच्छिन्न किये बिना; मूल्यवृद्धिके बिना और देहात्मवादको एवम् वर्णसङ्करता तथा कर्मसङ्करताको प्रश्रय दिये बिना विकासको परिभाषित और क्रियान्वित करनेकी आवश्यकता है। सनातन वर्णाश्रमव्यवस्थाके क्रियान्वयनसे विकासकी समग्र परिभाषाका क्रियान्वयन सुनिश्चित है। पृथिव्यादि स्वस्थ जीवनके अनुरूप दिव्य गन्धादि गुणधर्मसे सम्पन्न रहें ; इस तथ्यका ध्यान नितान्त अपेक्षित है।

यदर्थ वस्तु और व्यक्तिकी अभिव्यक्ति है, तदर्थ उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता है। व्यक्ति तथा वस्तुकी अभिव्यक्तिके प्रयोजनका परिज्ञान वेदादि शास्त्रोंके मर्मज्ञ मनीषियोंके सान्निध्यसे सम्भव है। व्यक्ति तथा वस्तुकी अभिव्यक्तिके प्रयोजनके अनुरूप उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता तथा विकासकी परिभाषा है। जिससे जिसे सत्ता तथा स्फूर्ति सुलभ हो, उसके लिए उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता है। सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वरसे जीव और जगत् को सत्ता तथा स्फूर्ति सुलभ है। जीवके जीवनकी सार्थकता सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वर जीवनधन जगदीश्वरकी आत्मरूपसे स्फूर्तिके अनुरूप देहेन्द्रियप्राणान्त:करणसहित बाह्य प्रपञ्चके उपयोग और विनियोगमें सन्निहित है।

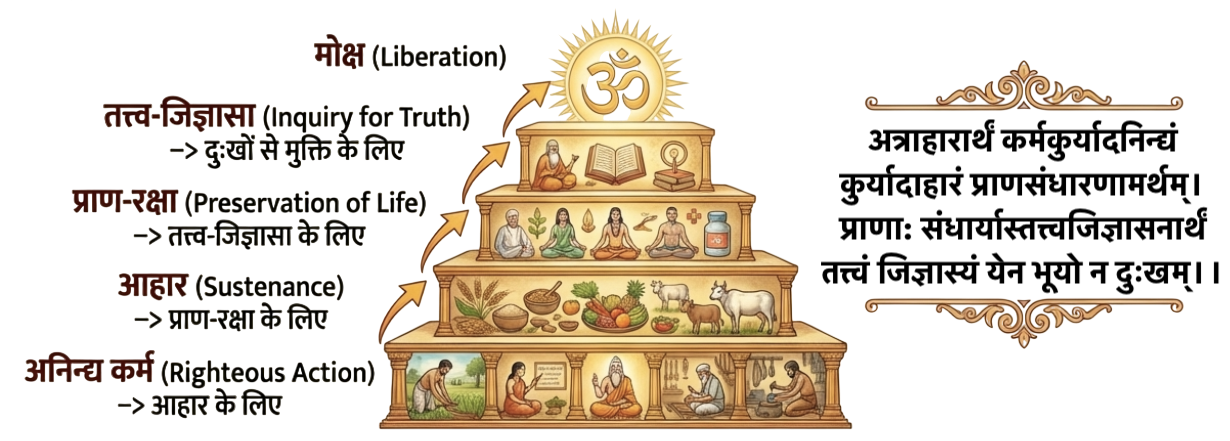

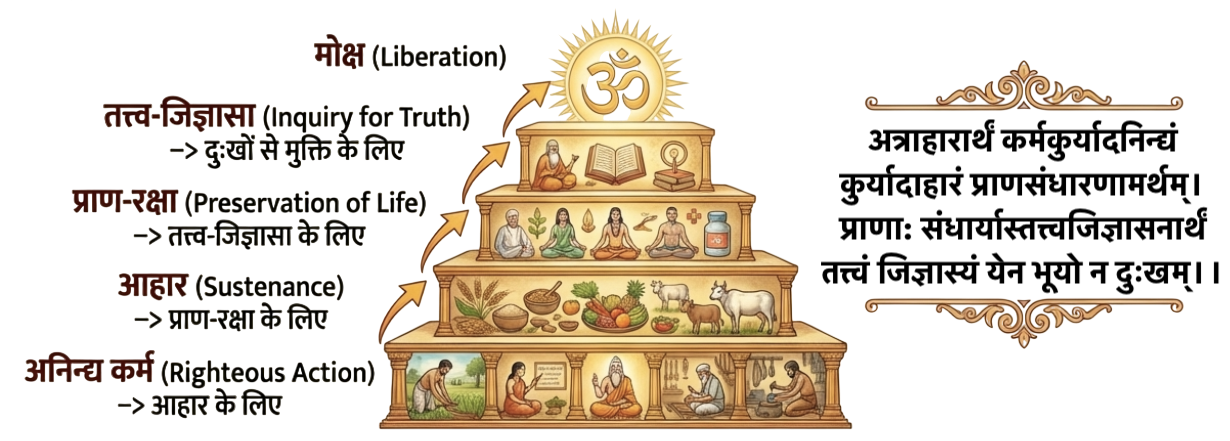

आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणम्।

तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते।।

(श्रीमद्भागवत ११. १८. ३४)

अत्राहारार्थं कर्मकुर्यादनिन्द्यं कुर्यादाहारं प्राणसंधारणामर्थम्।

प्राणा: संधार्यास्तत्त्वजिज्ञासनार्थं तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्।।

(योगवासिष्ठ — निर्वाणप्रकरण २१. १०)

“आहारादिरूप अर्थकी सिद्धिके लिये अनिन्द्य कर्मरूप धर्मका सम्पादन विहित तथा उचित है। आहारादिसेवनरूप विषयोपभोगसंज्ञक काम विषयलम्पटताके लिये नहीं, अपितु प्राणरक्षार्थ विहित है। प्राणसंधारण भगवत्तत्त्वकी जिज्ञासाके लिये विहित है। तत्त्वजिज्ञासा तत्त्वबोध प्राप्तकर दुःखोंके आत्यन्तिक उच्छेदरूप मोक्षकी भावनासे कर्त्तव्य है।।”

वैदिक महर्षियोंके द्वारा चिरपरीक्षित तथा प्रयुक्त उपायोंका त्यागकर

उत्कर्षकी नवीन उद्भावना सर्वविध अपकर्षमें हेतु है।

वेदविहीन विज्ञानके अनुरूप विकासको परिभाषित तथा क्रियान्वित करनेपर सम्भावित विश्व नरक और नारकीय प्राणियोंका समुदाय ही सिद्ध होगा। इसके फलस्वरूप मनुष्य मात्र भोजन करने और सन्तान उत्पन्न करनेका यन्त्र ही सिद्ध होगा। नीति तथा अध्यात्मविहीन व्यक्ति तथा समाजकी संरचना और विविध विकासकी परियोजना तथा परिकल्पना प्रबल प्रवञ्चना है।

वेदविहीत कर्म तथा उपासनाके फलस्वरूप जीव इन्द्र, अग्नि, यम, नैर्ऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान तथा ब्रह्मा तथा अनन्तादि पदोंको प्राप्त करता है। वेदोक्त ज्ञान जीवकी शिवस्वरूपताका ख्यापक है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डमें किसी व्यक्ति तथा वस्तुमें जो भी दिव्यता है, वह वेदसम्मत विज्ञानप्रभव कर्मोपासनाका ही प्रताप है।

कालगर्भित और कालातीत सर्ववस्तुओंका बोध वेदोंके द्वारा ही सम्भव है। सर्वविद्या तथा सर्वकलाका उद्गमस्रोत वेद ही सिद्ध है।

भौतिक विधासे कर्त्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्यका अन्त सर्वथा असम्भव है। अभिप्राय यह है कि भौतिकवादी ‘जो करना था कर चुका, जो जानना था जान चुका और जो पाना था पा चुका; मेरा कुछ भी कर्त्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य शेष नहीं है’ — इस निष्कर्षपर नहीं पहुँच सकता।

विश्वकी दिशाविहीनताका कारण वेदविहीनविज्ञानका पक्षपात है। वेदसम्मत विज्ञानके प्रभावसे विश्वसंरचनाके प्रयोजनका और मानवजीवनकी सार्थकताका परिज्ञान सुनिश्चित है।

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या ३३-३६, ३७, ३८

यदर्थ वस्तु और व्यक्तिकी अभिव्यक्ति है, तदर्थ उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता है। व्यक्ति तथा वस्तुकी अभिव्यक्तिके प्रयोजनका परिज्ञान वेदादि शास्त्रोंके मर्मज्ञ मनीषियोंके सान्निध्यसे सम्भव है। व्यक्ति तथा वस्तुकी अभिव्यक्तिके प्रयोजनके अनुरूप उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता तथा विकासकी परिभाषा है। जिससे जिसे सत्ता तथा स्फूर्ति सुलभ हो, उसके लिए उसका उपयोग और विनियोग उसकी सार्थकता है। सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वरसे जीव और जगत् को सत्ता तथा स्फूर्ति सुलभ है। जीवके जीवनकी सार्थकता सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वर जीवनधन जगदीश्वरकी आत्मरूपसे स्फूर्तिके अनुरूप देहेन्द्रियप्राणान्त:करणसहित बाह्य प्रपञ्चके उपयोग और विनियोगमें सन्निहित है।

आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणम्।

तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते।।

(श्रीमद्भागवत ११. १८. ३४)

अत्राहारार्थं कर्मकुर्यादनिन्द्यं कुर्यादाहारं प्राणसंधारणामर्थम्।

प्राणा: संधार्यास्तत्त्वजिज्ञासनार्थं तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्।।

(योगवासिष्ठ — निर्वाणप्रकरण २१. १०)

“आहारादिरूप अर्थकी सिद्धिके लिये अनिन्द्य कर्मरूप धर्मका सम्पादन विहित तथा उचित है। आहारादिसेवनरूप विषयोपभोगसंज्ञक काम विषयलम्पटताके लिये नहीं, अपितु प्राणरक्षार्थ विहित है। प्राणसंधारण भगवत्तत्त्वकी जिज्ञासाके लिये विहित है। तत्त्वजिज्ञासा तत्त्वबोध प्राप्तकर दुःखोंके आत्यन्तिक उच्छेदरूप मोक्षकी भावनासे कर्त्तव्य है।।”

वैदिक महर्षियोंके द्वारा चिरपरीक्षित तथा प्रयुक्त उपायोंका त्यागकर

उत्कर्षकी नवीन उद्भावना सर्वविध अपकर्षमें हेतु है।

वेदविहीन विज्ञानके अनुरूप विकासको परिभाषित तथा क्रियान्वित करनेपर सम्भावित विश्व नरक और नारकीय प्राणियोंका समुदाय ही सिद्ध होगा। इसके फलस्वरूप मनुष्य मात्र भोजन करने और सन्तान उत्पन्न करनेका यन्त्र ही सिद्ध होगा। नीति तथा अध्यात्मविहीन व्यक्ति तथा समाजकी संरचना और विविध विकासकी परियोजना तथा परिकल्पना प्रबल प्रवञ्चना है।

वेदविहीत कर्म तथा उपासनाके फलस्वरूप जीव इन्द्र, अग्नि, यम, नैर्ऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान तथा ब्रह्मा तथा अनन्तादि पदोंको प्राप्त करता है। वेदोक्त ज्ञान जीवकी शिवस्वरूपताका ख्यापक है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डमें किसी व्यक्ति तथा वस्तुमें जो भी दिव्यता है, वह वेदसम्मत विज्ञानप्रभव कर्मोपासनाका ही प्रताप है।

कालगर्भित और कालातीत सर्ववस्तुओंका बोध वेदोंके द्वारा ही सम्भव है। सर्वविद्या तथा सर्वकलाका उद्गमस्रोत वेद ही सिद्ध है।

भौतिक विधासे कर्त्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्यका अन्त सर्वथा असम्भव है। अभिप्राय यह है कि भौतिकवादी ‘जो करना था कर चुका, जो जानना था जान चुका और जो पाना था पा चुका; मेरा कुछ भी कर्त्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य शेष नहीं है’ — इस निष्कर्षपर नहीं पहुँच सकता।

विश्वकी दिशाविहीनताका कारण वेदविहीनविज्ञानका पक्षपात है। वेदसम्मत विज्ञानके प्रभावसे विश्वसंरचनाके प्रयोजनका और मानवजीवनकी सार्थकताका परिज्ञान सुनिश्चित है।

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या ३३-३६, ३७, ३८

त्रिभुवनविजयकी स्वस्थविधा

अपने अधिकारकी सीमाका अङ्कन हो, नीयत (भाव) शुद्ध हो, नीति दोषहीन हो, नीतिके क्रियान्वयनकी विधा व्यवस्थित हो, नीतिको क्रियान्वित करनेवाले आस्थान्वित तथा निपुण हों और दैवयोगसे निमित्त भी अनुकूल हो, तब पूर्ण सफलता सुनिश्चित है।

दया, दान तथा दम (संयम)— सम्पन्न व्यक्ति त्रिभुवनविजयी होता है। दया असुरोंके जीवनको दिव्य बनाती है। दान मनुष्योंके जीवनमें दिव्यताका आधान करता है। दम देवोंको आत्मदर्शी बनाता है। दया, दान तथा दम — सम्पन्न जीवन जीवको त्रिभुवनविजयी बनाता है।

माता, पिता, गुरु, गोविन्द और वेदादि सद्ग्रन्थोंमें आस्था मानवोचित शील है, जोकि सर्वविध उत्कर्षमें हेतु है। हितैषी, हितज्ञ, हित करनेमें तत्पर तथा समर्थ वेदज्ञ तथा तत्वज्ञ गुरुका जीवनको सार्थक करनेमें सर्वाधिक महत्त्व है।

ब्राह्मणोचित श्रुतिसम्पन्नता तथा शुचितासहित अमोघदर्शिता, क्षत्रियोचित तेजस्विता, वैश्योचित दक्षता और शूद्रोचित सर्वानुकूलतासे सम्पन्न जीवन सर्वसुखप्रद है।

‘विचर्षणि:, अभिष्टिकृत्, इन्द्रियं हिन्वान:, ज्याय:, महित्वं आनशे’ (सामवेद ८३९) — ‘विवेकविज्ञानसम्पन्न, अभीष्टसिद्धिमें तत्पर, प्राप्त प्रज्ञाशक्ति तथा प्राणशक्तिका सदुपयोग करनेवाला, महिमान्वित होता है।’

‘ऋतावृधौ ऋतस्पृशौ बृहंतं क्रतुं ऋतेन आशाथे’ (सामवेद ८४८) — ‘सत्यको बढ़ानेवाले, सत्यको स्पर्श करनेवाले, सत्यके बलपर ही महान् कार्य करते हैं।’

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या २६-२७, ३२, ४६

दया, दान तथा दम (संयम)— सम्पन्न व्यक्ति त्रिभुवनविजयी होता है। दया असुरोंके जीवनको दिव्य बनाती है। दान मनुष्योंके जीवनमें दिव्यताका आधान करता है। दम देवोंको आत्मदर्शी बनाता है। दया, दान तथा दम — सम्पन्न जीवन जीवको त्रिभुवनविजयी बनाता है।

माता, पिता, गुरु, गोविन्द और वेदादि सद्ग्रन्थोंमें आस्था मानवोचित शील है, जोकि सर्वविध उत्कर्षमें हेतु है। हितैषी, हितज्ञ, हित करनेमें तत्पर तथा समर्थ वेदज्ञ तथा तत्वज्ञ गुरुका जीवनको सार्थक करनेमें सर्वाधिक महत्त्व है।

ब्राह्मणोचित श्रुतिसम्पन्नता तथा शुचितासहित अमोघदर्शिता, क्षत्रियोचित तेजस्विता, वैश्योचित दक्षता और शूद्रोचित सर्वानुकूलतासे सम्पन्न जीवन सर्वसुखप्रद है।

‘विचर्षणि:, अभिष्टिकृत्, इन्द्रियं हिन्वान:, ज्याय:, महित्वं आनशे’ (सामवेद ८३९) — ‘विवेकविज्ञानसम्पन्न, अभीष्टसिद्धिमें तत्पर, प्राप्त प्रज्ञाशक्ति तथा प्राणशक्तिका सदुपयोग करनेवाला, महिमान्वित होता है।’

‘ऋतावृधौ ऋतस्पृशौ बृहंतं क्रतुं ऋतेन आशाथे’ (सामवेद ८४८) — ‘सत्यको बढ़ानेवाले, सत्यको स्पर्श करनेवाले, सत्यके बलपर ही महान् कार्य करते हैं।’

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या २६-२७, ३२, ४६

भारतीय राजनीतिशास्त्रानुसारी शासक

राजाको चाहिये कि वह पवित्र विद्वान्, ब्राह्मण एवम् वृद्धोंकी नित्य सेवा करे। ऐसा करनेसे राक्षस भी राजाका सम्मान करते हैं तथा विनय (जितेन्द्रियता, नम्रता) भी प्राप्त होती है। अविनय (उद्दण्डता)-से सुसमृद्ध राजा भी सपरिवार नष्ट हो जाते हैं और विनयसे जंगलमें रहनेवाले कोषविहीन राजा भी राज्य पा लेते हैं।

राजाको शास्त्रज्ञानी, शूर, लब्धप्रतिष्ठ, कुलीन, सुपरीक्षित सात या आठ मन्त्री रखने चाहिये। सन्धि, विग्रह, सेना, खजाना, खेती, खान, रक्षा (बन्दोबस्त) आदिके विषयमें पृथक्-पृथक् प्रत्येककी राय जानकर विद्वान् ब्राह्मणके साथ विचारकर निर्णय करना चाहिये। राज्यका काम जितने लोगोंसे अच्छी तरहसे चल सके, उतने लोगोंको परीक्षा करके उपमन्त्री बनाना चाहिये। खान, चुँगी और कर वसूल करनेके लिये शूर, पवित्र, निर्लोभ लोगों को और पापभीरु लोगोंको घर आदिके प्रबन्धसम्बन्धी काममें लगाना चाहिये। इसी तरह सर्वशास्त्र-विशारद इंगित आकर और चेष्टा जाननेवाले पवित्र कुशल कुलीनको दूत बनाना चाहिये। दूत अनुरक्त, पवित्र, चतुर, स्मृतिशाली, प्रतिभासम्पन्न, देश-काल-परिस्थितिका ज्ञाता, सुन्दर, निर्भीक और वाग्मी होना चाहिये।

सेनापतिके अधीन चतुरंगिणी सेना, सेनाके अधीन युद्ध तथा विनय सिखाना, राजाके अधीन खजाना और राज्य तथा दूतके अधीन सन्धि-विग्रह होते हैं। दो राजाओंमें मेल कराना या मिले हुए राजाओंको परस्पर लड़ा देना, यह दूतका काम है। कृषक जैसे खेतमें घासको निकालकर धान्यकी रक्षा करता है, उसी तरह राजा दुष्टोंका निग्रहकर प्रजाकी रक्षा करे। जैसे शरीरको कष्ट देनेसे प्राणोंका क्षय होता है, उसी तरह राष्ट्रको पीड़ा पहुँचानेसे राजाके प्राणोंका क्षय होता है। जो राजा अज्ञानवश राष्ट्रको पीड़ा पहुँचाता है, वह अपने बन्धु-बान्धवोंसमेत जीवनसे भ्रष्ट हो जाता है।

मनुने राजाका यद्यपि बहुत महत्त्व माना है, फिर भी उसे निरंकुश नहीं बतलाया। सर्वप्रथम राजापर ही धर्मका नियन्त्रण आवश्यक है। राजाके हाथमें जो दण्ड होता है, वह दूसरों पर ही नियन्त्रण नहीं करता, वरन् धर्मविरुद्ध राजाको भी नष्ट कर डालता है। शुक्रके अनुसार भी राजाके लिये अमात्योंकी अत्यन्त आवश्यकता कही गयी है। जो राजा मन्त्रियोंके मुखसे हिताहितकी बात नहीं सुनता, वह राजाके रूपमें प्रजाका धनहरण करनेवाला डाकू होता है। ——

हिताहितं न श्रुणुते राजा मन्त्रिमुखाच्च यः।

स दस्यु: राजरूपेण प्रजानां धनहारक:।।

(शुक्रनीति २. २४८)

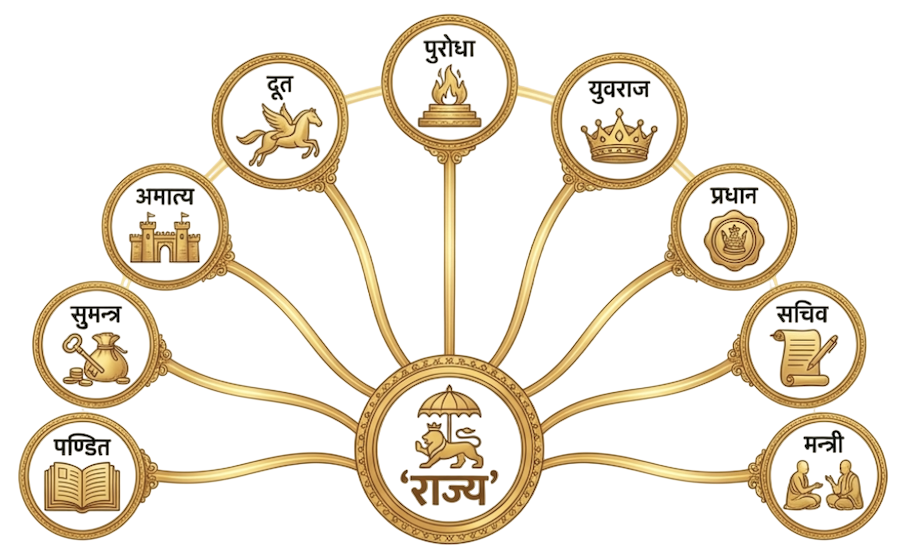

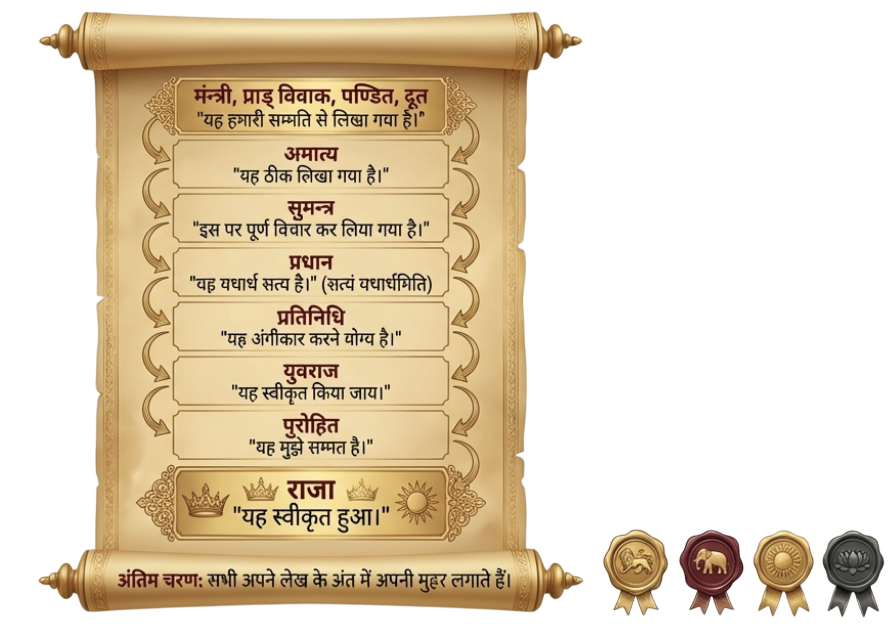

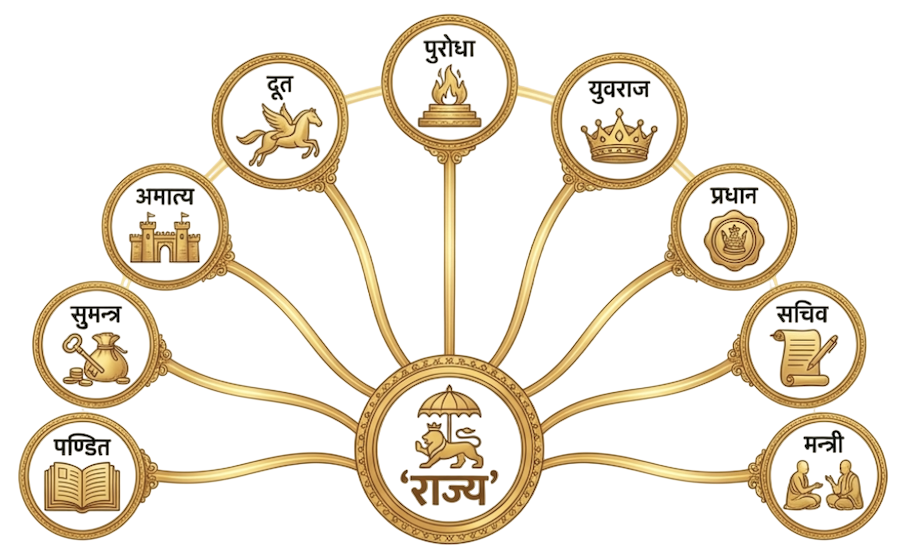

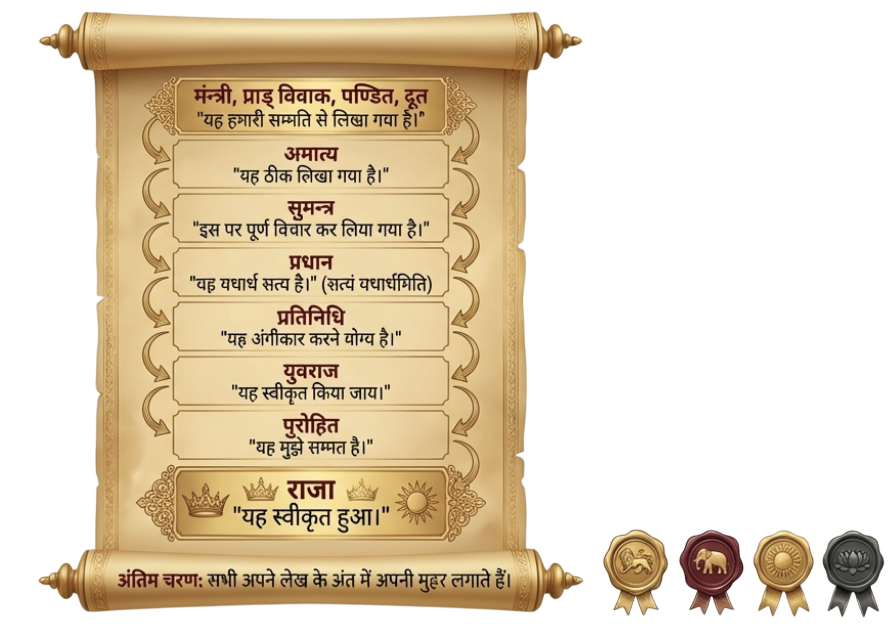

शुक्रके अनुसार राजाको राज्यका कार्य चलानेके लिये पुरोधा, युवराज, प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्रतिनिधि, पण्डित, सुमन्त्र, अमात्य, दूत — इन दस प्रकृतियोंका संग्रह आवश्यक है। किसीभी शासन-लेखपर मन्त्री आदिकी स्वीकृति होनी चाहिये। उसपर मन्त्री, प्राड् विवाक, पण्डित और दूतको यह लिखना चाहिये कि यह हमारी सम्मतिसे लिखा गया है, अमात्यको लिखना चाहिये कि यह ठीक लिखा गया है, सुमन्त्रको लिखना चाहिये कि इसपर पूर्ण विचार कर लिया गया है, प्रधानको लिखना चाहिये कि यथार्थ सत्य है, प्रतिनिधिको लिखना चाहिये कि यह अंगीकार करने योग्य है, युवराज लिखे कि यह स्वीकृत किया जाय, तब पुरोहित अपना मत लिखे कि यह मुझे सम्मत है। सबके अन्तमें राजा लिखे कि यह स्वीकृत हुआ। अपने लेखके अन्तमें सबकी मुहर लगनी चाहिये। ——

मन्त्री च प्राड् विवाकश्च पण्डितो दूतसंज्ञक:।

स्वाविरुद्धं लेख्यमिदं लिखेयु: प्रथमं त्विमे।।

(शुक्रनीति २. ३५५)

अमात्य: साधु लिखितमस्त्येतद् प्राग् लिखेदयम्।

सम्यग् विचारितमिति सुमन्त्रो विलिखेत्ततः।।

(शुक्रनीति २. ३५६)

सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत् स्वयम्।

अङ्गीकर्तुं योग्यमिति तत: प्रतिनिधिर्लिखेत्।।

(शुक्रनीति २. ३५७)

अङ्गीकर्तव्यमिति च युवराजो लिखेत् स्वयम्।

लेख्यं स्वाभिमतं चैतद् विलिखेच्च पुरोहित:।

स्वस्वमुद्राचिन्हितं च लेख्यान्ते कुर्युरेव हि।।

(शुक्रनीति २. ३५८ – ३५९)

मन्त्रिमण्डलके लेखबद्ध युक्तिसहित पृथक् मतोंको लेकर विचार करना चाहिये। फिर जो बहुमत हो, उसे स्वीकार करना चाहिये। ——

पृथक् पृथङ् मतं तेषां लेखयित्वा ससाधनम्।

विमृशेत् स्वमतैनैव कुर्याद् यद् बहुसम्मतम्।।

जो राजा प्रकृतिकी बात नहीं सुनता, वह अन्यायी है। जो प्रजाका रक्षक बनकर भी रक्षा नहीं करता, उस राजाको पागल कुत्तेके समान मार देना चाहिये। ——

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिप:।

स संहत्या निहन्तव्य: श्वेव सोन्माद आतुर:।।

(महाभारत — अनुशासनपर्व ९६. ३५)

इस तरह भारतीय राजनीतिशास्त्रानुसारी शासक उच्छृंखल नहीं होता था।

— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज द्वारा लिखित

पुस्तक “मार्क्सवाद और रामराज्य” पृष्ठ संख्या ११२२-११२३, ११२५-११२६

शास्त्रीय शासनविधान निबन्धसे

राजाको शास्त्रज्ञानी, शूर, लब्धप्रतिष्ठ, कुलीन, सुपरीक्षित सात या आठ मन्त्री रखने चाहिये। सन्धि, विग्रह, सेना, खजाना, खेती, खान, रक्षा (बन्दोबस्त) आदिके विषयमें पृथक्-पृथक् प्रत्येककी राय जानकर विद्वान् ब्राह्मणके साथ विचारकर निर्णय करना चाहिये। राज्यका काम जितने लोगोंसे अच्छी तरहसे चल सके, उतने लोगोंको परीक्षा करके उपमन्त्री बनाना चाहिये। खान, चुँगी और कर वसूल करनेके लिये शूर, पवित्र, निर्लोभ लोगों को और पापभीरु लोगोंको घर आदिके प्रबन्धसम्बन्धी काममें लगाना चाहिये। इसी तरह सर्वशास्त्र-विशारद इंगित आकर और चेष्टा जाननेवाले पवित्र कुशल कुलीनको दूत बनाना चाहिये। दूत अनुरक्त, पवित्र, चतुर, स्मृतिशाली, प्रतिभासम्पन्न, देश-काल-परिस्थितिका ज्ञाता, सुन्दर, निर्भीक और वाग्मी होना चाहिये।

सेनापतिके अधीन चतुरंगिणी सेना, सेनाके अधीन युद्ध तथा विनय सिखाना, राजाके अधीन खजाना और राज्य तथा दूतके अधीन सन्धि-विग्रह होते हैं। दो राजाओंमें मेल कराना या मिले हुए राजाओंको परस्पर लड़ा देना, यह दूतका काम है। कृषक जैसे खेतमें घासको निकालकर धान्यकी रक्षा करता है, उसी तरह राजा दुष्टोंका निग्रहकर प्रजाकी रक्षा करे। जैसे शरीरको कष्ट देनेसे प्राणोंका क्षय होता है, उसी तरह राष्ट्रको पीड़ा पहुँचानेसे राजाके प्राणोंका क्षय होता है। जो राजा अज्ञानवश राष्ट्रको पीड़ा पहुँचाता है, वह अपने बन्धु-बान्धवोंसमेत जीवनसे भ्रष्ट हो जाता है।

मनुने राजाका यद्यपि बहुत महत्त्व माना है, फिर भी उसे निरंकुश नहीं बतलाया। सर्वप्रथम राजापर ही धर्मका नियन्त्रण आवश्यक है। राजाके हाथमें जो दण्ड होता है, वह दूसरों पर ही नियन्त्रण नहीं करता, वरन् धर्मविरुद्ध राजाको भी नष्ट कर डालता है। शुक्रके अनुसार भी राजाके लिये अमात्योंकी अत्यन्त आवश्यकता कही गयी है। जो राजा मन्त्रियोंके मुखसे हिताहितकी बात नहीं सुनता, वह राजाके रूपमें प्रजाका धनहरण करनेवाला डाकू होता है। ——

हिताहितं न श्रुणुते राजा मन्त्रिमुखाच्च यः।

स दस्यु: राजरूपेण प्रजानां धनहारक:।।

(शुक्रनीति २. २४८)

शुक्रके अनुसार राजाको राज्यका कार्य चलानेके लिये पुरोधा, युवराज, प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्रतिनिधि, पण्डित, सुमन्त्र, अमात्य, दूत — इन दस प्रकृतियोंका संग्रह आवश्यक है। किसीभी शासन-लेखपर मन्त्री आदिकी स्वीकृति होनी चाहिये। उसपर मन्त्री, प्राड् विवाक, पण्डित और दूतको यह लिखना चाहिये कि यह हमारी सम्मतिसे लिखा गया है, अमात्यको लिखना चाहिये कि यह ठीक लिखा गया है, सुमन्त्रको लिखना चाहिये कि इसपर पूर्ण विचार कर लिया गया है, प्रधानको लिखना चाहिये कि यथार्थ सत्य है, प्रतिनिधिको लिखना चाहिये कि यह अंगीकार करने योग्य है, युवराज लिखे कि यह स्वीकृत किया जाय, तब पुरोहित अपना मत लिखे कि यह मुझे सम्मत है। सबके अन्तमें राजा लिखे कि यह स्वीकृत हुआ। अपने लेखके अन्तमें सबकी मुहर लगनी चाहिये। ——

मन्त्री च प्राड् विवाकश्च पण्डितो दूतसंज्ञक:।

स्वाविरुद्धं लेख्यमिदं लिखेयु: प्रथमं त्विमे।।

(शुक्रनीति २. ३५५)

अमात्य: साधु लिखितमस्त्येतद् प्राग् लिखेदयम्।

सम्यग् विचारितमिति सुमन्त्रो विलिखेत्ततः।।

(शुक्रनीति २. ३५६)

सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत् स्वयम्।

अङ्गीकर्तुं योग्यमिति तत: प्रतिनिधिर्लिखेत्।।

(शुक्रनीति २. ३५७)

अङ्गीकर्तव्यमिति च युवराजो लिखेत् स्वयम्।

लेख्यं स्वाभिमतं चैतद् विलिखेच्च पुरोहित:।

स्वस्वमुद्राचिन्हितं च लेख्यान्ते कुर्युरेव हि।।

(शुक्रनीति २. ३५८ – ३५९)

मन्त्रिमण्डलके लेखबद्ध युक्तिसहित पृथक् मतोंको लेकर विचार करना चाहिये। फिर जो बहुमत हो, उसे स्वीकार करना चाहिये। ——

पृथक् पृथङ् मतं तेषां लेखयित्वा ससाधनम्।

विमृशेत् स्वमतैनैव कुर्याद् यद् बहुसम्मतम्।।

जो राजा प्रकृतिकी बात नहीं सुनता, वह अन्यायी है। जो प्रजाका रक्षक बनकर भी रक्षा नहीं करता, उस राजाको पागल कुत्तेके समान मार देना चाहिये। ——

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिप:।

स संहत्या निहन्तव्य: श्वेव सोन्माद आतुर:।।

(महाभारत — अनुशासनपर्व ९६. ३५)

इस तरह भारतीय राजनीतिशास्त्रानुसारी शासक उच्छृंखल नहीं होता था।

— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज द्वारा लिखित

पुस्तक “मार्क्सवाद और रामराज्य” पृष्ठ संख्या ११२२-११२३, ११२५-११२६

शास्त्रीय शासनविधान निबन्धसे