परोरजः सवितुर्जातवेदो

देवस्य भर्गो मनसेदं जजान।

सुरेतसादः पुनराविष्ट चष्टे

हंसं गृध्राणं नृषद्रिङ्गिरामिमः।।

( श्रीमद्भागवत ५ . ७ . १४ )

“सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् कर्मफलदायक स्वप्रकाश सर्वेश्वर सूर्यका तेज प्रकृतिसे परे है। उसीने सङ्कल्पद्वारा इस सृष्टिकी संरचना की है। वही अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित् – शक्तिद्वारा सर्वविध प्राणियोंकी रक्षा करता है। हम उस बुद्धिप्रवर्तक तेजकी शरण हैं।।”

देवस्य भर्गो मनसेदं जजान।

सुरेतसादः पुनराविष्ट चष्टे

हंसं गृध्राणं नृषद्रिङ्गिरामिमः।।

( श्रीमद्भागवत ५ . ७ . १४ )

“सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् कर्मफलदायक स्वप्रकाश सर्वेश्वर सूर्यका तेज प्रकृतिसे परे है। उसीने सङ्कल्पद्वारा इस सृष्टिकी संरचना की है। वही अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित् – शक्तिद्वारा सर्वविध प्राणियोंकी रक्षा करता है। हम उस बुद्धिप्रवर्तक तेजकी शरण हैं।।”

प्रातः ६, मध्याह्न १०, अपराह्न २, सायं ६ एवं रात्रि १० बजे सर्वहितकी भावनासे निम्नलिखित प्रार्थना प्रत्येक सत्रमें पाँच – पाँच बार व्यक्तिगतरूपसे तथा आध्यात्मिक संस्थानोंके माध्यमसे आस्था उत्साहपूर्वक नित्य कर्तव्य है। छान्दोग्योपनिषत् २.१४.१ तथा महाभारत – शान्तिपर्व ३३७.३० के अनुसार प्रतिदिन पाँच बार भगवद्भजनसे सर्वार्थसिद्धि सुनिश्चित है।

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्

ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया।

मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे

आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी।।

( श्रीमद्भागवत ५ . १८ . ९ )

“हे प्रभो ! विश्वका कल्याण हो, दुष्ट दुष्टतासे विनिर्मुक्त होकर प्रमुदित हो! सब एक – दूसरेका हित चिन्तन करें। हमारा मन शुभमार्गमें प्रवृत्त हो तथा हमारी बुद्धि निष्कामभावसे आप स्वप्रकाश सदानन्दस्वरुप भगवान् श्रीहरिमें निमग्न हो।।”

ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया।

मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे

आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी।।

( श्रीमद्भागवत ५ . १८ . ९ )

“हे प्रभो ! विश्वका कल्याण हो, दुष्ट दुष्टतासे विनिर्मुक्त होकर प्रमुदित हो! सब एक – दूसरेका हित चिन्तन करें। हमारा मन शुभमार्गमें प्रवृत्त हो तथा हमारी बुद्धि निष्कामभावसे आप स्वप्रकाश सदानन्दस्वरुप भगवान् श्रीहरिमें निमग्न हो।।”

प्रार्थना का प्रभाव

भगवान् की आराधना और प्रार्थना ऐसी वस्तु है कि वह यदि शुद्ध श्रद्धा-भक्ति से की जाय, तो कोई भी ऐसे कार्य नहीं हैं, जिनकी सिद्धि न हो सके। परन्तु उस प्रकार का विश्वास और भगवत्परायणता बिना हुए उसकी नाट्य रचना सचमुच उपहासास्पद है। भगवान् ने कहा है कि जो प्राणी अनन्यभावना से मेरा चिन्तन करते हुए सम्यक् उपासना करते हैं, उन योगयुक्त के योग और क्षेम का निर्वाह मैं ही चलाता हूँ। जो वस्तु मिली नहीं है, उसका प्राप्त होना ‘योग’ है और मिली हुई की रक्षा करना ‘क्षेम’ कहलाता है। भगवान् सर्वान्तरात्मा ही भगवत्परायण प्राणियों के योग-क्षेम का निर्वाह करते हैं।

मनीषिणो हि ये केचित् यतयो मोक्षधर्मिण:।

तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरि:।।

जैसे अप्राप्त लोकव्यवहारोपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति योग है, वैसे ही मोक्ष, अपवर्ग आदि के उपयोगी ज्ञान, समाधि आदि की प्राप्ति भी योग ही है। शरणागति का भाव महानुभावों ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे गौ, अश्व का विक्रयण करनेवाला पुनः उनके भरण-पोषण की चिन्ता में नहीं पड़ता, उसी तरह अपने सर्वस्वसहित अपने आप को भगवान् में समर्पण कर देनेवाले प्राणी को अपने लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की चिन्ता नहीं रहनी चाहिए।

परन्तु क्या यह सब ऊपर के भावों के समान बनावटी हो सकता है? प्राणियों में देखा जाता है कि ऊपर से भगवान् की शरणगति की बात “त्राहि मां शरणागतम्” आदि शब्दों से की जाती है, परन्तु हर समय अपने भोजन, पात्र, धन, प्रतिष्ठा के अर्जन में व्यग्रता दिखलायी देती है। यह प्राणियों से हो ही नहीं सकता कि घर में आग लगी हो और वह अव्यग्रता से भगवान् के ध्यान या जप में लगा रहे। यदि किसी सौभाग्यशाली की यह स्थिति हो जाय तो अवश्य ही भगवान् उसके घर की आग बुझा देते हैं। आलस्य और अकर्मण्यतावश अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना एक बात है और भगवत्परायणता में विश्वविस्मरण होने से वैसा हो यह दूसरी बात है। अपने यहाँ के कितने ही भक्तों के उदाहरण हैं कि उनके भगवद्भजन में तन्मय होने पर भगवान् ने ही उनके कर्तव्यों का पालन किया है।

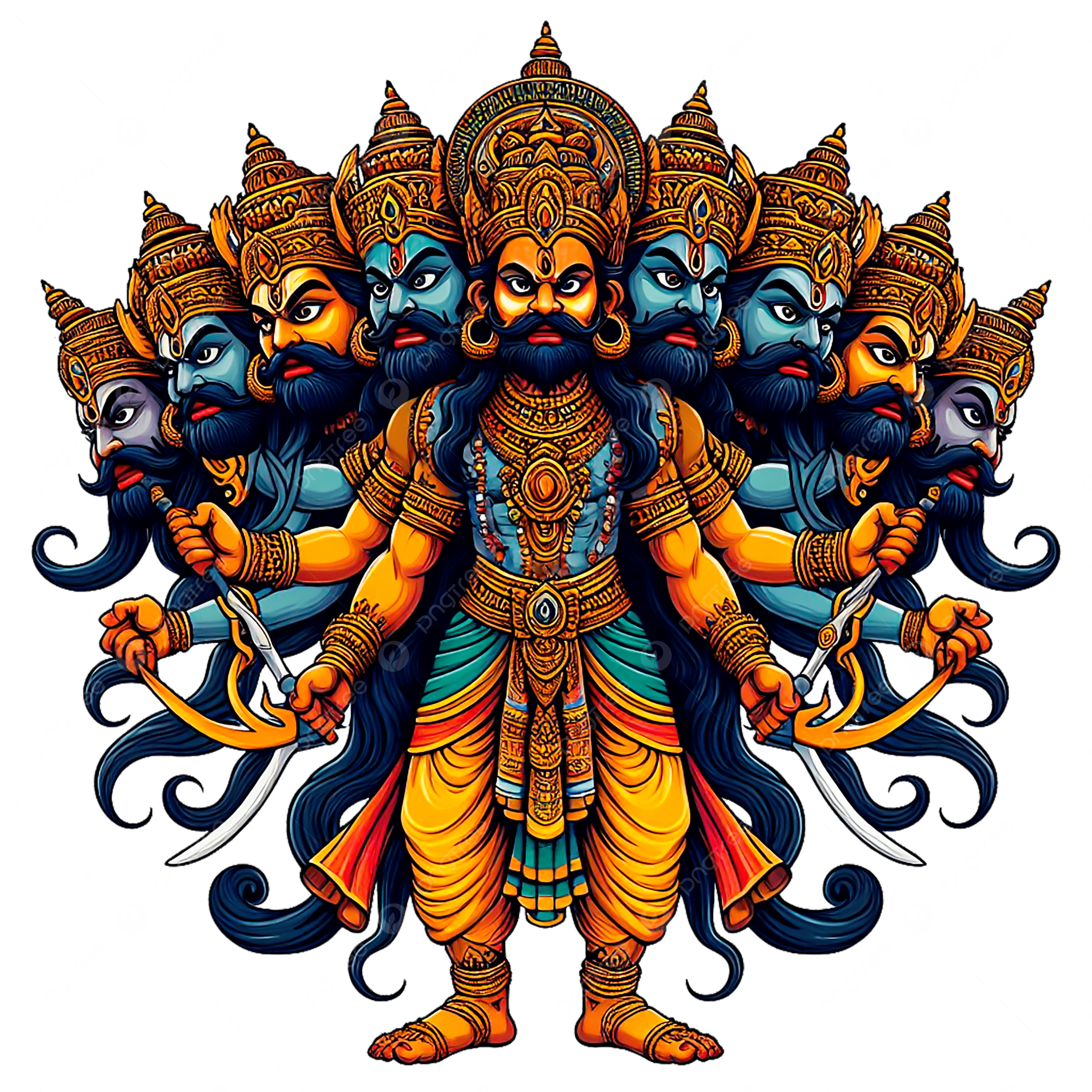

रावण, मेघनाद आदि राक्षसों की कथाओं में भी ऐसी बातें आती हैं कि वे लोग युद्ध के अवसरों में जिस समय अपने यज्ञ या देवाराधन में बैठते थे, उस समय किसी बात की परवाह नहीं करते थे। तब उनका ध्यान, आराधना आदि भंग करने के लिए सुग्रीव के सैनिक की ओर से विघ्न किया जाता था। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि यदि इनके निर्विघ्न देवाराधन सम्पन्न हो गये, तो फिर इन पर विजय प्राप्त करना असम्भव हो जायगा। वे लोग भी घोर अपमान और कष्ट सहन करके भी अपने आराधन से नहीं उठते थे और यदि किसी प्रकार से उन्हें उठना पड़ा, तो वे उसे अपनी सफलता में बाधक समझते थे।

सर्वत्र ही निजी प्रयाससाध्य कार्यों में भी प्राणियों को ईश्वर का सहारा रखना ही पड़ता है। द्रौपदी और गजराज का जब अपना और अपने रक्षकों का सहारा टूट गया, तब फिर भगवान् के बिना उनका और कौन रक्षक हुआ। आलसी एवं अकर्मण्य नहीं, किन्तु भगवान् का भक्त अपनी भक्ति से उन अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान् को भी अपने वश में कर लेता है, जिसके भ्रूविलास से माया अपरिगणित ब्रह्मण्डों का सृजन पालन एवं संहरण करती है। उन भक्तों का कौनसा ऐसा कार्य अवशिष्ट रह सकता है, जो भगवान् के कृपा कटाक्ष से न हो सके? सच्चे भक्तों की प्रार्थना से समाज एवं एक देश का ही नहीं विश्वभर का कल्याण हो सकता है और हुआ है। परन्तु उस प्रकार की योग्यता और प्रार्थना तत्परता जब तक नहीं है, तब तक हम अपने अनेक लौकिक स्वार्थमय कर्मों में प्रवृत्त होते हैं।

जब तक प्राणी को भोजन पानादि नानाव्यवहारों का स्मरण बना रहता है, तब तक के लिए वह “सर्वधर्मान्, परित्यज्य मायेकं शवणं व्रज” का अधिकारी नहीं होता। इस काल में तो “मामनुस्मर युद्ध च” के अनुसार भगवत्स्मरण के साथ कर्त्तव्यकोटि में उपस्थित समस्त लौकिक-पारलौकिक कर्मों के करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। “कर्मण्येवाधिकारस्ते” “कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं” इत्यादि वचनों से भगवान् ने स्पष्ट ही कहा है कि रागद्वेषविहीन होकर वैयक्तिक और सामूहिक कल्याणदृष्टि से अपने कर्तव्य कर्म के पालन में शास्त्रानुसार ही संबद्ध रहो।

वेदशास्त्रों पर आस्था और श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञानुसार चलने से लोक-परलोक भगवदाराधन, भगवत्प्रसन्नता सब कुछ सुलभ हो जायेगा। व्यष्टि लौकिक, पारलौकिक ऐसा कोई भी अभ्युदय या कल्याण नहीं है, जिसका वेदशास्त्र से सम्बन्ध न हो। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार की सभी हलचलों या चेष्टाओं का औचित्य, सौष्ठव असौष्ठव सम्यक्त्व, असम्यक्त्व वेदशास्त्र से ही निर्णीत होता है। प्रज्ञापराध से यदि कोई साधारण निषिद्ध कार्य हो जाय, तो इतने से ही दूसरे किसी बड़े निषिद्ध कार्य का अनुमोदन कदापि वाञ्छनीय नहीं हो सकता। सर्वथा शास्त्रों की दृष्टि से चलने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है।

संसार में बहुत से ग्रन्थों की अच्छाई-बुराई उनके प्रतिपाद्य विषय की अच्छाई-बुराई पर अवलम्बित रहती है। परन्तु वेदशास्त्र की यही विशेषता है कि वहाँ विषय की अच्छाई-बुराई वेद शास्त्र की सम्मति-असम्मति पर ही निर्भर है। उन शास्त्रों के आधार पर ही यह भी विहित होता है कि बहुत से ऐसे भाव हैं जो स्वयं दूषित वस्तुओं के संसर्ग से दूषित नहीं होते किन्तु दूषित वस्तु ही उनके संसर्ग से भूषित हो जाती है। भगवान् की ठीक अराधना और प्रार्थना समस्त दोषजालों का उन्मूलन करके प्राणी को सन्मार्ग पर ला सकती है और वैयक्तिक, सामूहिक, लौकिक, पारलौकिक सब प्रकार का कल्याण सम्पादन कर सकती है।

यह तो सभी को मान्य है कि सद्-बुद्धि से ही सन्मार्ग में प्रवृत्ति और सब प्रकार का कल्याण है। परन्तु वह सद्-बुद्धि ही कैसे प्राप्त हो? सत्कर्म से सद्-बुद्धि और सद्-बुद्धि से सत्कर्म माना जाय तो फिर अन्योऽन्याश्रय दोष आता है। सत्प्रेरणा से सत्कर्म का पक्ष यद्यपि ठीक ही है, फिर भी सत्प्रेरणा का आदर करने की सद्-बुद्धि वहाँ पर भी अपेक्षित रहती है। अतएव अपने यहाँ सर्वप्रधान गायत्रीमन्त्र द्वारा सद्-बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए भी भगवान् की प्रार्थना का ही संकेत मिलता है। समस्त पुरुषार्थों सभी कर्त्तव्यों का एकमात्र मूल सद्-बुद्धि है। अतएव अपने देहदौर्बल्य, प्राणदौर्बल्य, इन्द्रियदौर्बल्य को सुनकर रोष नहीं होता परन्तु सद्-बुद्धि का दौर्बल्य सुनने से असह्य क्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए सद्-बुद्धि, सत्प्रेरणा के लिए भगवान् से ही प्रार्थना की जाती है, जिससे समस्त पुरुषार्थ सरलता से अपने आप सिद्ध हो सकें।

— धर्मसम्राट अनन्तश्री विभूषित स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज

विरचित पुस्तक “संघर्ष और शान्ति” पृष्ठ संख्या ६६ – ६९

मनीषिणो हि ये केचित् यतयो मोक्षधर्मिण:।

तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरि:।।

जैसे अप्राप्त लोकव्यवहारोपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति योग है, वैसे ही मोक्ष, अपवर्ग आदि के उपयोगी ज्ञान, समाधि आदि की प्राप्ति भी योग ही है। शरणागति का भाव महानुभावों ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे गौ, अश्व का विक्रयण करनेवाला पुनः उनके भरण-पोषण की चिन्ता में नहीं पड़ता, उसी तरह अपने सर्वस्वसहित अपने आप को भगवान् में समर्पण कर देनेवाले प्राणी को अपने लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की चिन्ता नहीं रहनी चाहिए।

परन्तु क्या यह सब ऊपर के भावों के समान बनावटी हो सकता है? प्राणियों में देखा जाता है कि ऊपर से भगवान् की शरणगति की बात “त्राहि मां शरणागतम्” आदि शब्दों से की जाती है, परन्तु हर समय अपने भोजन, पात्र, धन, प्रतिष्ठा के अर्जन में व्यग्रता दिखलायी देती है। यह प्राणियों से हो ही नहीं सकता कि घर में आग लगी हो और वह अव्यग्रता से भगवान् के ध्यान या जप में लगा रहे। यदि किसी सौभाग्यशाली की यह स्थिति हो जाय तो अवश्य ही भगवान् उसके घर की आग बुझा देते हैं। आलस्य और अकर्मण्यतावश अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना एक बात है और भगवत्परायणता में विश्वविस्मरण होने से वैसा हो यह दूसरी बात है। अपने यहाँ के कितने ही भक्तों के उदाहरण हैं कि उनके भगवद्भजन में तन्मय होने पर भगवान् ने ही उनके कर्तव्यों का पालन किया है।

रावण, मेघनाद आदि राक्षसों की कथाओं में भी ऐसी बातें आती हैं कि वे लोग युद्ध के अवसरों में जिस समय अपने यज्ञ या देवाराधन में बैठते थे, उस समय किसी बात की परवाह नहीं करते थे। तब उनका ध्यान, आराधना आदि भंग करने के लिए सुग्रीव के सैनिक की ओर से विघ्न किया जाता था। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि यदि इनके निर्विघ्न देवाराधन सम्पन्न हो गये, तो फिर इन पर विजय प्राप्त करना असम्भव हो जायगा। वे लोग भी घोर अपमान और कष्ट सहन करके भी अपने आराधन से नहीं उठते थे और यदि किसी प्रकार से उन्हें उठना पड़ा, तो वे उसे अपनी सफलता में बाधक समझते थे।

सर्वत्र ही निजी प्रयाससाध्य कार्यों में भी प्राणियों को ईश्वर का सहारा रखना ही पड़ता है। द्रौपदी और गजराज का जब अपना और अपने रक्षकों का सहारा टूट गया, तब फिर भगवान् के बिना उनका और कौन रक्षक हुआ। आलसी एवं अकर्मण्य नहीं, किन्तु भगवान् का भक्त अपनी भक्ति से उन अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान् को भी अपने वश में कर लेता है, जिसके भ्रूविलास से माया अपरिगणित ब्रह्मण्डों का सृजन पालन एवं संहरण करती है। उन भक्तों का कौनसा ऐसा कार्य अवशिष्ट रह सकता है, जो भगवान् के कृपा कटाक्ष से न हो सके? सच्चे भक्तों की प्रार्थना से समाज एवं एक देश का ही नहीं विश्वभर का कल्याण हो सकता है और हुआ है। परन्तु उस प्रकार की योग्यता और प्रार्थना तत्परता जब तक नहीं है, तब तक हम अपने अनेक लौकिक स्वार्थमय कर्मों में प्रवृत्त होते हैं।

जब तक प्राणी को भोजन पानादि नानाव्यवहारों का स्मरण बना रहता है, तब तक के लिए वह “सर्वधर्मान्, परित्यज्य मायेकं शवणं व्रज” का अधिकारी नहीं होता। इस काल में तो “मामनुस्मर युद्ध च” के अनुसार भगवत्स्मरण के साथ कर्त्तव्यकोटि में उपस्थित समस्त लौकिक-पारलौकिक कर्मों के करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। “कर्मण्येवाधिकारस्ते” “कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं” इत्यादि वचनों से भगवान् ने स्पष्ट ही कहा है कि रागद्वेषविहीन होकर वैयक्तिक और सामूहिक कल्याणदृष्टि से अपने कर्तव्य कर्म के पालन में शास्त्रानुसार ही संबद्ध रहो।

वेदशास्त्रों पर आस्था और श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञानुसार चलने से लोक-परलोक भगवदाराधन, भगवत्प्रसन्नता सब कुछ सुलभ हो जायेगा। व्यष्टि लौकिक, पारलौकिक ऐसा कोई भी अभ्युदय या कल्याण नहीं है, जिसका वेदशास्त्र से सम्बन्ध न हो। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार की सभी हलचलों या चेष्टाओं का औचित्य, सौष्ठव असौष्ठव सम्यक्त्व, असम्यक्त्व वेदशास्त्र से ही निर्णीत होता है। प्रज्ञापराध से यदि कोई साधारण निषिद्ध कार्य हो जाय, तो इतने से ही दूसरे किसी बड़े निषिद्ध कार्य का अनुमोदन कदापि वाञ्छनीय नहीं हो सकता। सर्वथा शास्त्रों की दृष्टि से चलने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है।

संसार में बहुत से ग्रन्थों की अच्छाई-बुराई उनके प्रतिपाद्य विषय की अच्छाई-बुराई पर अवलम्बित रहती है। परन्तु वेदशास्त्र की यही विशेषता है कि वहाँ विषय की अच्छाई-बुराई वेद शास्त्र की सम्मति-असम्मति पर ही निर्भर है। उन शास्त्रों के आधार पर ही यह भी विहित होता है कि बहुत से ऐसे भाव हैं जो स्वयं दूषित वस्तुओं के संसर्ग से दूषित नहीं होते किन्तु दूषित वस्तु ही उनके संसर्ग से भूषित हो जाती है। भगवान् की ठीक अराधना और प्रार्थना समस्त दोषजालों का उन्मूलन करके प्राणी को सन्मार्ग पर ला सकती है और वैयक्तिक, सामूहिक, लौकिक, पारलौकिक सब प्रकार का कल्याण सम्पादन कर सकती है।

यह तो सभी को मान्य है कि सद्-बुद्धि से ही सन्मार्ग में प्रवृत्ति और सब प्रकार का कल्याण है। परन्तु वह सद्-बुद्धि ही कैसे प्राप्त हो? सत्कर्म से सद्-बुद्धि और सद्-बुद्धि से सत्कर्म माना जाय तो फिर अन्योऽन्याश्रय दोष आता है। सत्प्रेरणा से सत्कर्म का पक्ष यद्यपि ठीक ही है, फिर भी सत्प्रेरणा का आदर करने की सद्-बुद्धि वहाँ पर भी अपेक्षित रहती है। अतएव अपने यहाँ सर्वप्रधान गायत्रीमन्त्र द्वारा सद्-बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए भी भगवान् की प्रार्थना का ही संकेत मिलता है। समस्त पुरुषार्थों सभी कर्त्तव्यों का एकमात्र मूल सद्-बुद्धि है। अतएव अपने देहदौर्बल्य, प्राणदौर्बल्य, इन्द्रियदौर्बल्य को सुनकर रोष नहीं होता परन्तु सद्-बुद्धि का दौर्बल्य सुनने से असह्य क्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए सद्-बुद्धि, सत्प्रेरणा के लिए भगवान् से ही प्रार्थना की जाती है, जिससे समस्त पुरुषार्थ सरलता से अपने आप सिद्ध हो सकें।

— धर्मसम्राट अनन्तश्री विभूषित स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज

विरचित पुस्तक “संघर्ष और शान्ति” पृष्ठ संख्या ६६ – ६९