नीति और शक्ति का साहचर्य — ध्रुवानीति

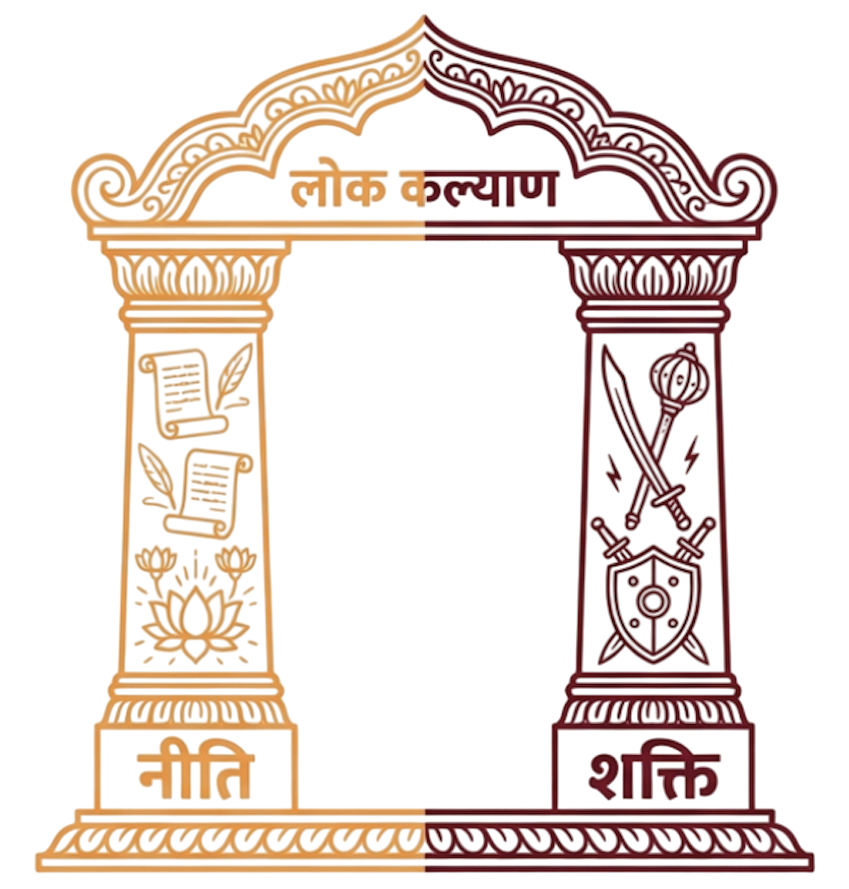

“ब्राह्मणोंमें अनुपमा दृष्टि और क्षत्रियोंमें अप्रतिम बलकी प्रतिष्ठा होनेके कारण दोनोंके साथ रहनेपर लोकका कल्याण होता है।-”

ब्रह्मण्यनुपमा दृष्टि: क्षात्रमप्रतिमं बलम्।

तौ यदा चरत: सार्धं तदा लोक: प्रसीदति।।

(महाभारत – वनपर्वणि २६. १६)

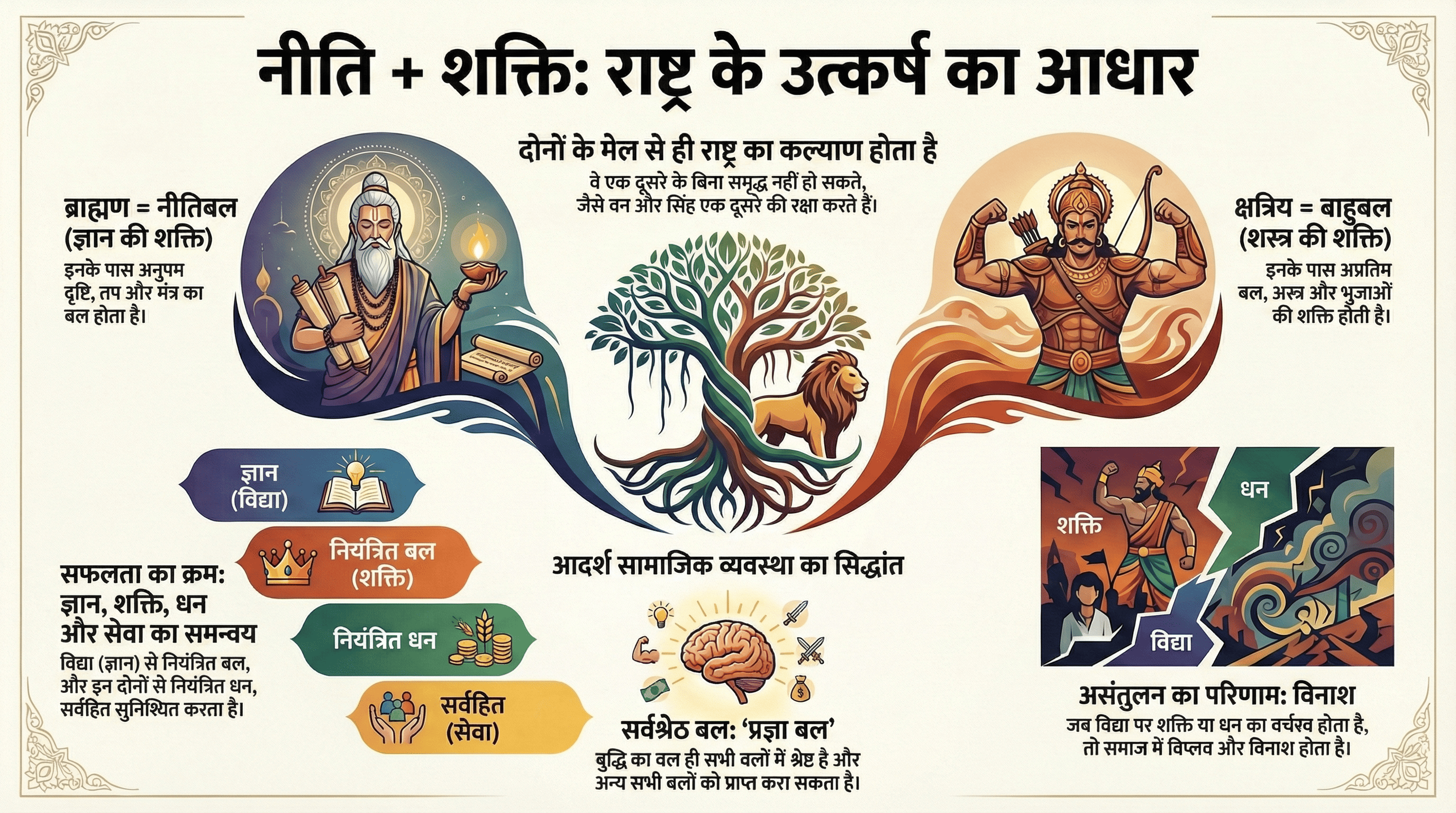

“ब्राह्मणोंमें नीतिरूप विवेक और क्षत्रियोंमें शक्तिरूप बलके साहचर्यसे राष्ट्रके सर्वविध कल्याणको महाभारतने सुनिश्चित सिद्ध किया है। ब्रह्माजीने ब्राह्मणोंको उत्पन्नकर उनमें नीतिबलका आधान किया तथा क्षत्रियोंको उत्पन्नकर उनमें बाहुबलका आधान किया। दोनोंके साहचर्यसे राष्ट्रका उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ।”

“ब्राह्मणके बिना क्षत्रिय तथा क्षत्रियके बिना ब्राह्मण समृद्धिलाभ नहीं कर सकते। ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर लोकमें और परलोकमें उत्कर्ष प्राप्त करते हैं।-”

नाब्रह्म क्षत्रमृघ्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते।

ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते।।

(मनुस्मृतौ ९. ३२२)

“जिस प्रकार वनसे व्याघ्रकी रक्षा होती है और व्याघ्रसे वनकी रक्षा होती है, उसी प्रकार नीति और बलके साहचर्यसे कुलकी रक्षा होती है। जिस प्रकार लताको शाल आदि महान् वृक्षका आश्रय मिलनेपर ही लताकी वृद्धि सम्भव है; उसी प्रकार शक्ति एवम् नीतिके समाश्रयसे ही बाहुबल, मन्त्रीका बल तथा धन-बल और जन-बलका अर्जन, रक्षण और वर्धन सम्भव है।-”

वनं राजंस्तव पुत्रोऽऽम्बिकेय सिंहान् वने पाण्डवांस्तात विद्धि।

सिंहैर्विहीनं हि वनं विनश्येत् सिंहा विनश्येयुर्ऋते वनेन।।

(महाभारत – उद्योगपर्वणि ३७. ६४)

लताधर्मा त्वं सपुत्रः शाल: पाण्डुसुता मता:।

न लता वर्धते जातु महाद्रुममनाश्रिता।।

(महाभारत – उद्योगपर्वणि ३७. ६३)

“मनुष्य में सदा पाँच प्रकार का बल होता है; जो बाहुबल नामक प्रथम बल है, निकृष्ट बल कहलाता है; मंत्री का मिलना दूसरा बल है, मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं, और राजन! जो बाप-दादों से प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक बल है, वह ‘अभिजात‘ नामक चौथा बल है।

भारत! जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है तथा जो सब बलों में श्रेष्ठ बल है, वह पाँचवा ‘बुद्धि का बल‘ कहलाता है।-”

बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबॊध मे।

यत्तु बाहुबलं नाम कनिष्ठं बलमुच्यते।।

(महाभारत – उद्योगपर्वणि ३७. ५२)

अमात्यलाभॊ भद्रं ते द्वितीयं बलमुच्यते।

तृतीयं धनलाभं तु बलमाहुर्मनीषिण:।।

(महाभारत – उद्योगपर्वणि ३७. ५३)

यत् त्वस्य सहजं राजन् पितृपैतामहं बलम्।

अभिजातबलं नाम तच्चतुर्थं बलं स्मृतम्।।

(महाभारत – उद्योगपर्वणि ३७. ५४)

येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत।

यद् बलानां बलं श्रेष्ठं तत् प्रज्ञा बलमुच्यते।।

(महाभारत – उद्योगपर्वणि ३७. ५५)

“प्रज्ञाबलसम्पन्न कुलीन व्यक्ति प्रज्ञायोगसे बाहुबल, मन्त्रीका बल और धनबल नामक शेष तीन बल भी प्राप्त करनेमें समर्थ होता है।”

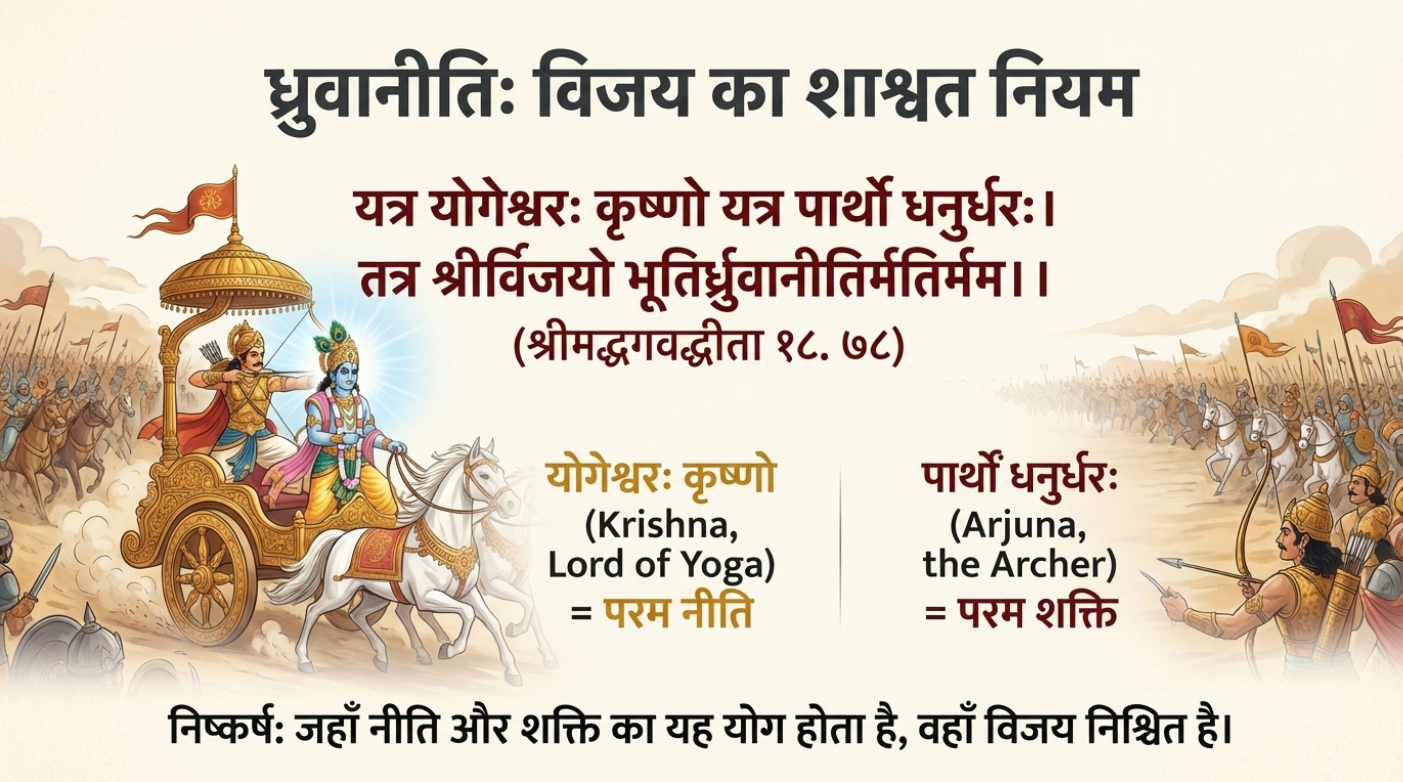

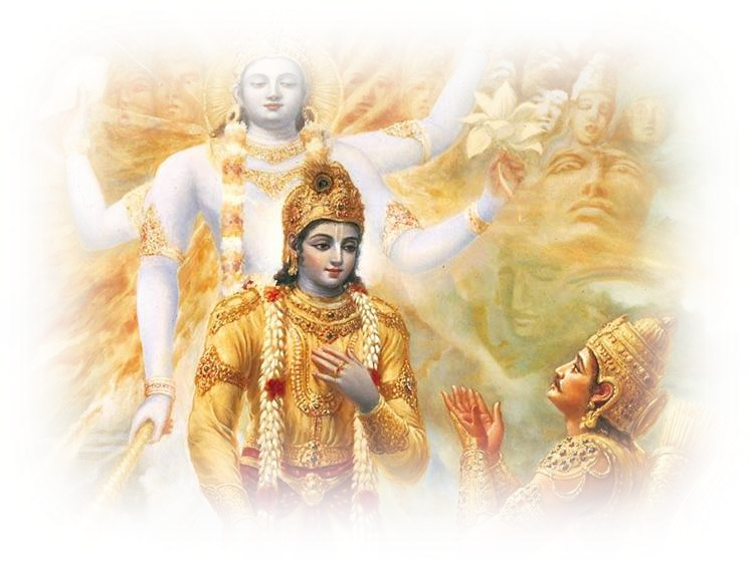

“नीति और शक्तिके साहचर्य को महाभारतमें ‘ध्रुवानीति’ की संज्ञा दी गयी है।”

यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम।।

(श्रीमद्भगवद्गीता ३७. ५५)

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “नीति और अध्यात्म” पृष्ठ संख्या ३२-३६

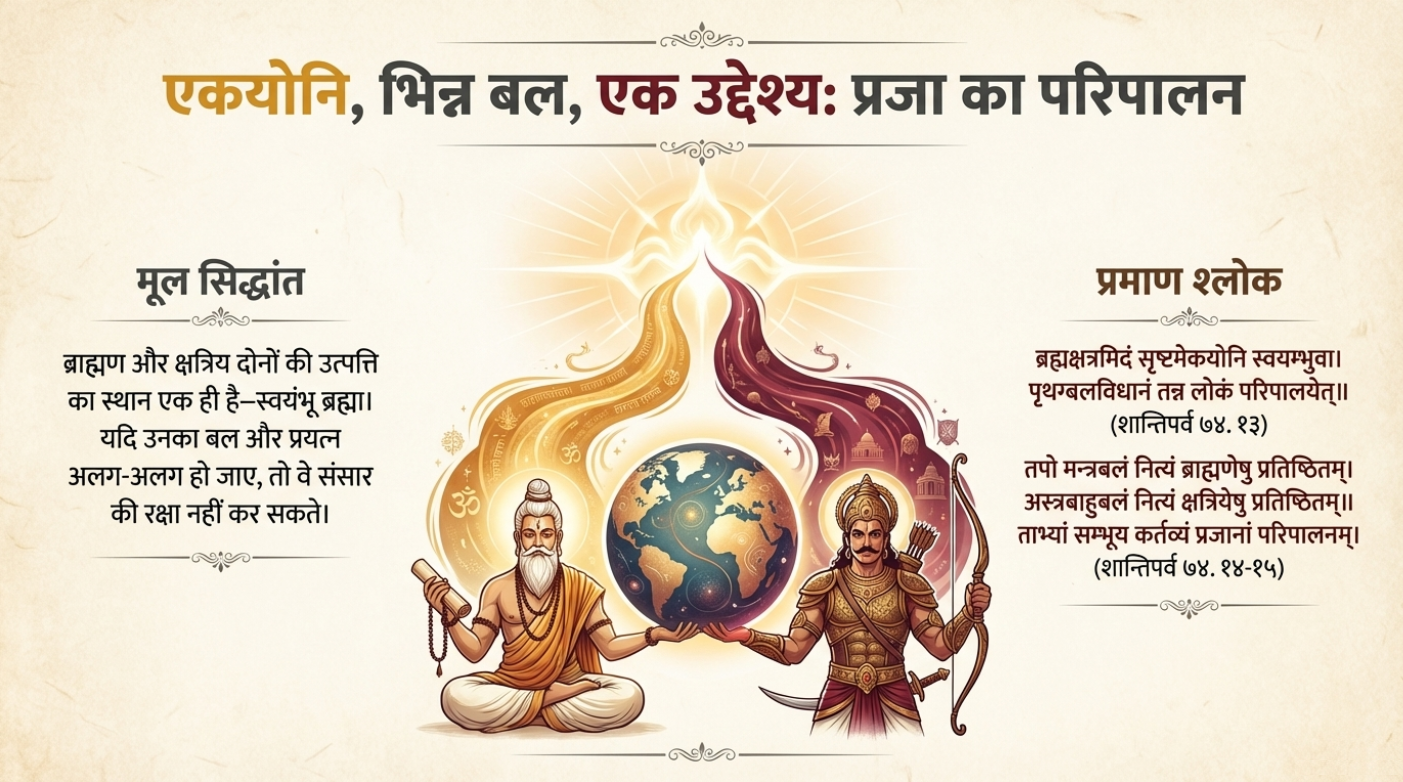

ब्राह्मणक्षत्रिययोः मेलनम्

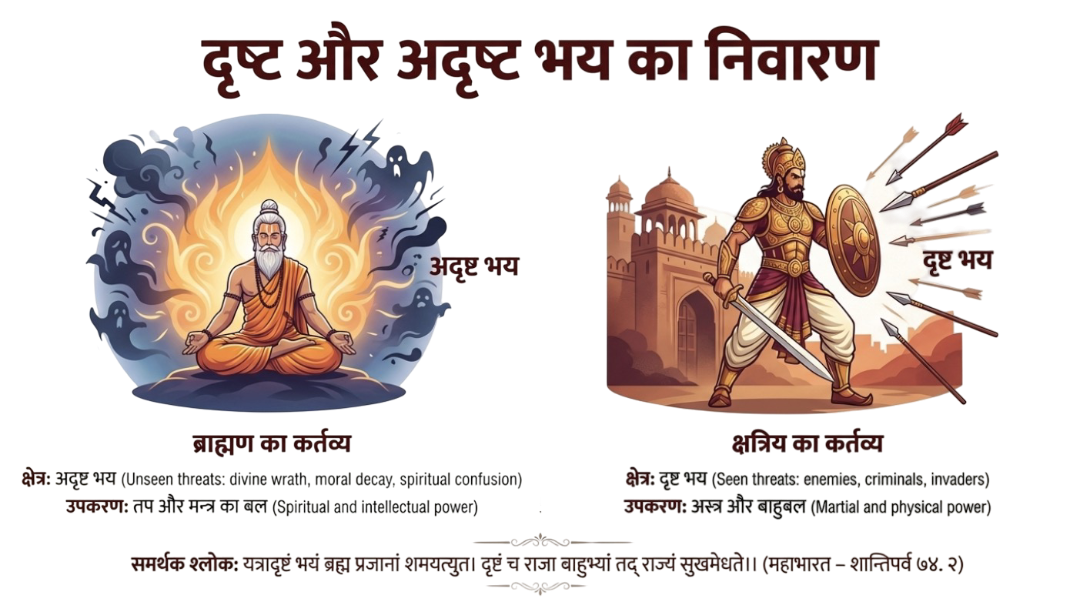

योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते।

योगक्षेमो हि राज्ञो हि समायत्त: पुरोहिते।।

(महाभारत – शान्तिपर्व ७४. १)

यत्रादृष्टं भयं ब्रह्म प्रजानां शमयत्युत।

दृष्टं च राजा बाहुभ्यां तद् राज्यं सुखमेधते।।

(महाभारत – शान्तिपर्व ७४. २)

“राष्ट्रका योगक्षेम राजाके अधीन बताया जाता है; परंतु राजाका योगक्षेम पुरोहितके अधीन है।। जहाँ ब्राह्मण अपने तेजसे प्रजाके अदृष्ट भयका निवारण करता है और राजा अपने बाहुबलसे दृष्ट भयको दूर करता है, वह राज्य-सुखसे उत्तरोत्तर उन्नति करता है।।”

ब्रह्मक्षत्रमिदं सृष्टमेकयोनि स्वयम्भुवा।

पृथग्बलविधानं तन्न लोकं परिपालयेत्।।

(महाभारत – शान्तिपर्व ७४. १३)

तपो मन्त्रबलं नित्यं ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम्।

अस्त्रबाहुबलं नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्।।

ताभ्यां सम्भूय कर्तव्यं प्रजानां परिपालनम्।

(महाभारत – शान्तिपर्व ७४. १४, १५.१)

“राजराज! ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंकी उत्पत्तिका स्थान एक ही है। दोनोंको स्वयम्भू ब्रह्माजीने ही पैदा किया है। यदि उनका बल और प्रयत्न अलग-अलग हो जाय तो वे संसारकी रक्षा नहीं कर सकते।। ब्राह्मणोंमें सदा तप और मन्त्रका बल उपस्थित होता है और क्षत्रियोंमें अस्त्र तथा भुजाओंका।।”

एवं यो धर्मविद् राजा ब्रह्मपूर्वं प्रवर्तते।

जयत्यविजितामूर्वीं यशश्च महदश्नुते।।

(महाभारत – शान्तिपर्व ७४. २१)

नित्योदकी ब्राह्मण: स्यान्नित्यशस्त्रश्च क्षत्रिय:।

तयोर्हि सर्वमायत्तं यत् किंचिज्जगतीगतम्।।

(महाभारत – शान्तिपर्व ७४. २२)

“इस प्रकार जो धर्मज्ञ राजा पहले ब्राह्मणका आश्रय लेकर उसकी सहायतासे राज्यकार्यमें प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वीको भी जीतकर महान् यशका भागी होता है।। ब्राह्मणको प्रतिदिन स्नान करके जलसम्बन्धी कृत्य–संध्या-वन्दन, तर्पण आदि कर्म करने चाहिये और क्षत्रियको सदा शस्त्रविद्याका अभ्यास बढ़ाना चाहिये। इस भूतलपर जो कोई भी वस्तु है, वह सब इन्हीं दोनोंके अधीन है।।”

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक “नीति और अध्यात्म” पृष्ठ संख्या ३३

आचार्य और राजा

“तानाचार्योपदेशांश्च राजदंडाँश्च पालयेत्।

तस्मादाचार्यराजानावनवद्यौ न निन्दयेत्।।”

(महानुशासनम २४)

“शील, संयम तथा वेदार्थविज्ञानसम्पन्न आचार्यके उपदेश और उसका उल्लङ्घन करनेवालोंके लिए अर्थात् उन्मार्गगामी अराजक तत्त्वोंके लिए राजदण्ड प्रजापालक हैं। अत एव आचार्य और राजा माननीय हैं; इनकी निन्दा न करे।।”

नीतिशक्तिसंयोगेन विजयः विजयश्च भवति

महाभारतमें पर्वोंके प्रारम्भमें नारायण और नररूपसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी स्तुतिका भी अन्तर्निहित यही भाव है कि नीति और शक्तिके साहचर्यसे जयघोष और जयोपलब्धि सम्भव है। नर और नारायणका यशःस्फुरण सरस्वतीजीके अनुग्रहसे सम्भव है और यशोगान व्यासजीके अनुग्रहसे सम्भव है। —

“नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्।

दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।।”

(श्रीमहाभारते – आदिपर्वणि १. १)

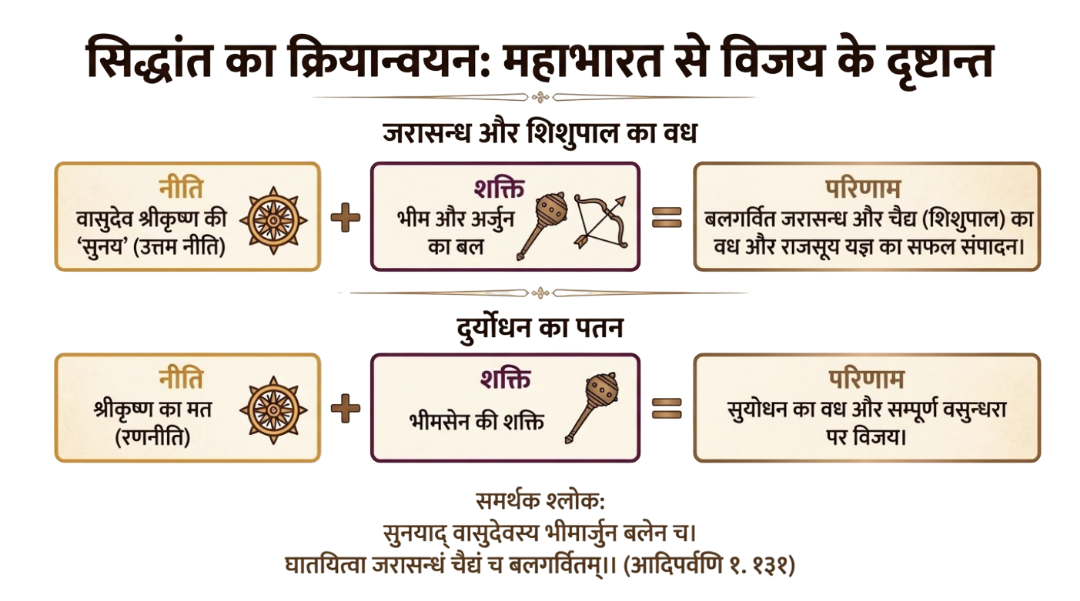

महाराज-धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी सुन्दरनीति और भीमार्जुनकी शक्तिसे बलके घमण्डमें चूर रहनेवाले जरासन्ध और चेदिराज शिशुपालको मरवाकर राजसूयमहायज्ञका सम्पादन किया। —

“सुनयाद् वासुदेवस्य भीमार्जुन बलेन च।

घातयित्वा जरासन्धं चैद्यं च बलगर्वितम्।।”

(श्रीमहाभारते – आदिपर्वणि १. १३१)

युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी नीति और भीमसेनकी शक्तिका आश्रय लेकर दुर्योधनको मरवाकर सारी पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर ली। भीमसेन भी भाग्यवश माता कुन्ती और क्रोध दोनोंके ऋणसे मुक्त हो गये। —

“गतो वैरस्य निधनं हतो राजा सुयोधनः।

कृष्णस्य मतमास्थाय विजितेयं वसुन्धरा।।”

(श्रीमहाभारते – शल्यपर्वणि ६०. ४७)

“दिष्टयागतस्त्वमानृण्यं मातुः कोपस्य चोभयोः।

दिष्टया जयति दुर्धर्ष दिष्टया शत्रुर्निपातितः।।”

(श्रीमहाभारते – शल्यपर्वणि ६०. ४८)

नीतिशास्त्रके अनुसार जिनकी बुद्धि सोचती है, वे कभी मोहित नहीं होते। —

“येषां शास्त्रानुगा बुद्धिर्न ते मुह्यन्ति भारत।।”

(श्रीमहाभारते – आदिपर्वणि १. २४४)

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “नीति और अध्यात्म” पृष्ठ संख्या ३४

विद्या, बल, धन और सेवाका समुचित उपयोग

“जीवनमें ज्ञान, धन और बलका महत्त्व अवश्य है, परन्तु विद्या विवादमें विनियुक्त हो, धन मदकारक बन जाय और बल परोत्पीडनमें प्रयुक्त हो जाय तो विनाश सुनिश्चित है। दुर्जन विद्याका उपयोग विवादमें, धनका उपयोग मदमें और शक्तिका उपयोग परपीड़ामें करते हैं। अतः वे स्वयंके और अन्योंके विनाशक सिद्ध होते हैं।”

“इसके विपरीत सज्जन विद्याका उपयोग तत्त्व निर्णयरूप विवेक और अधिकारीमें दानमें, धनका उपयोग समुचित वितरण और उपभोगमें तथा शक्तिका उपयोग आत्मरक्षण और राष्ट्ररक्षणमें करते हैं। दुर्जनोंका कामराग-समन्वित बल विनाशक तथा सज्जनोंका कामराग-विवर्जित बल विमोक्षक होता है।”

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “नीति और अध्यात्म” पृष्ठ संख्या ३६

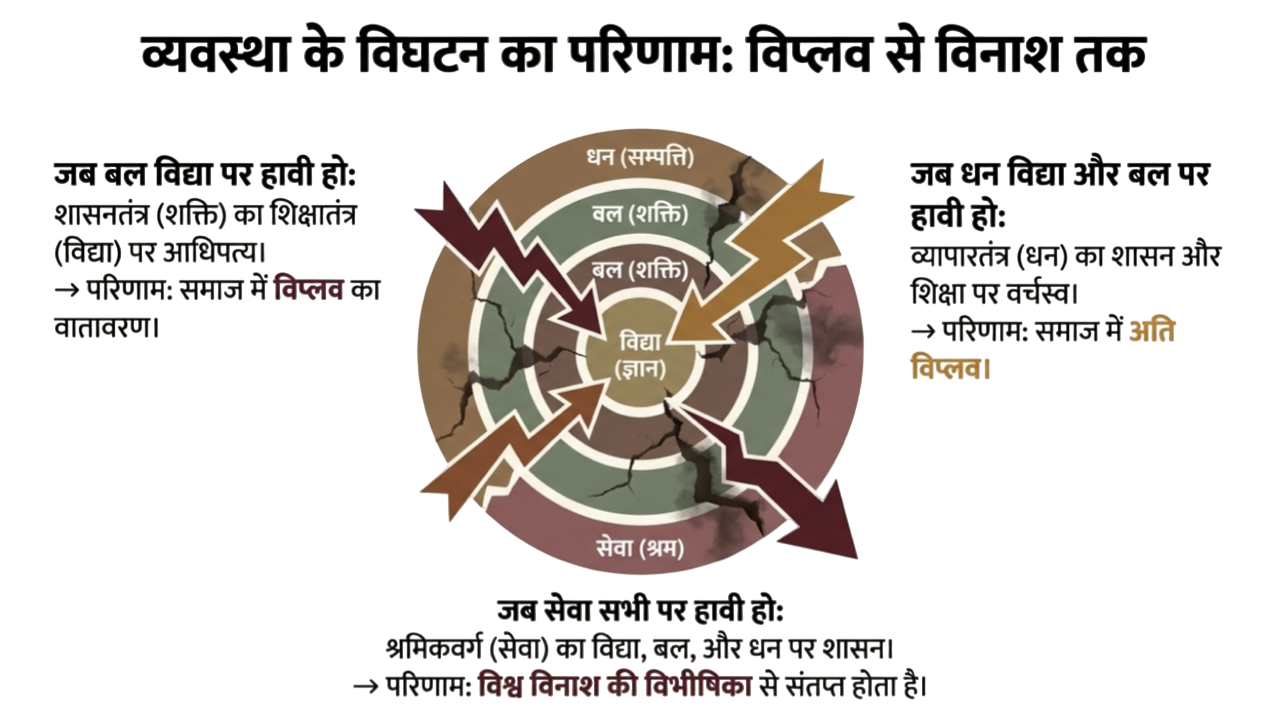

विद्या, बल, धन और सेवाबलमें परस्पर समन्वय

“ब्राह्मणोंमें विद्या (सरस्वती)की, क्षत्रियोंमें सैन्य बल (शक्ति)की, वैश्योंमें धन (सम्पत्ति) और शूद्रोंमें सेवाकी प्रतिष्ठा होती है। विद्यासे नियन्त्रित और समन्वित बल, विद्या और बलसे नियन्त्रित और समन्वित धन तथा विद्या, बल और धनसे नियन्त्रित एवम् समन्वित सेवासे सर्वहित सुनिश्चित है।”

“जब विद्यापर बलका वर्चस्व होता है अर्थात् शिक्षातन्त्रमें प्रतिष्ठित विद्यापर शासनतन्त्रमें प्रतिष्ठित शक्तिका आधिपत्य होता है, तब समाजमें विप्लवका वातावरण छा जाता है। जब विद्या और बलपर व्यापारतन्त्रमें प्रतिष्ठित धन-सम्पत्तिका वर्चस्व होता है, तब समाजमें अति विप्लव होने लगता है। जब विद्या, बल, और धनपर श्रमिकवर्गमें सन्निहित सेवाका वर्चस्व (शासन) होता है, तब विश्व विनाशकी विभीषिकासे सन्तप्त होने लगता है।”

— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वती

द्वारा लिखित पुस्तक “नीति और अध्यात्म” पृष्ठ संख्या ३६