धर्मसापेक्ष पक्षपात-विहीन राज्य

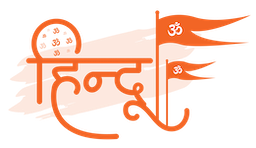

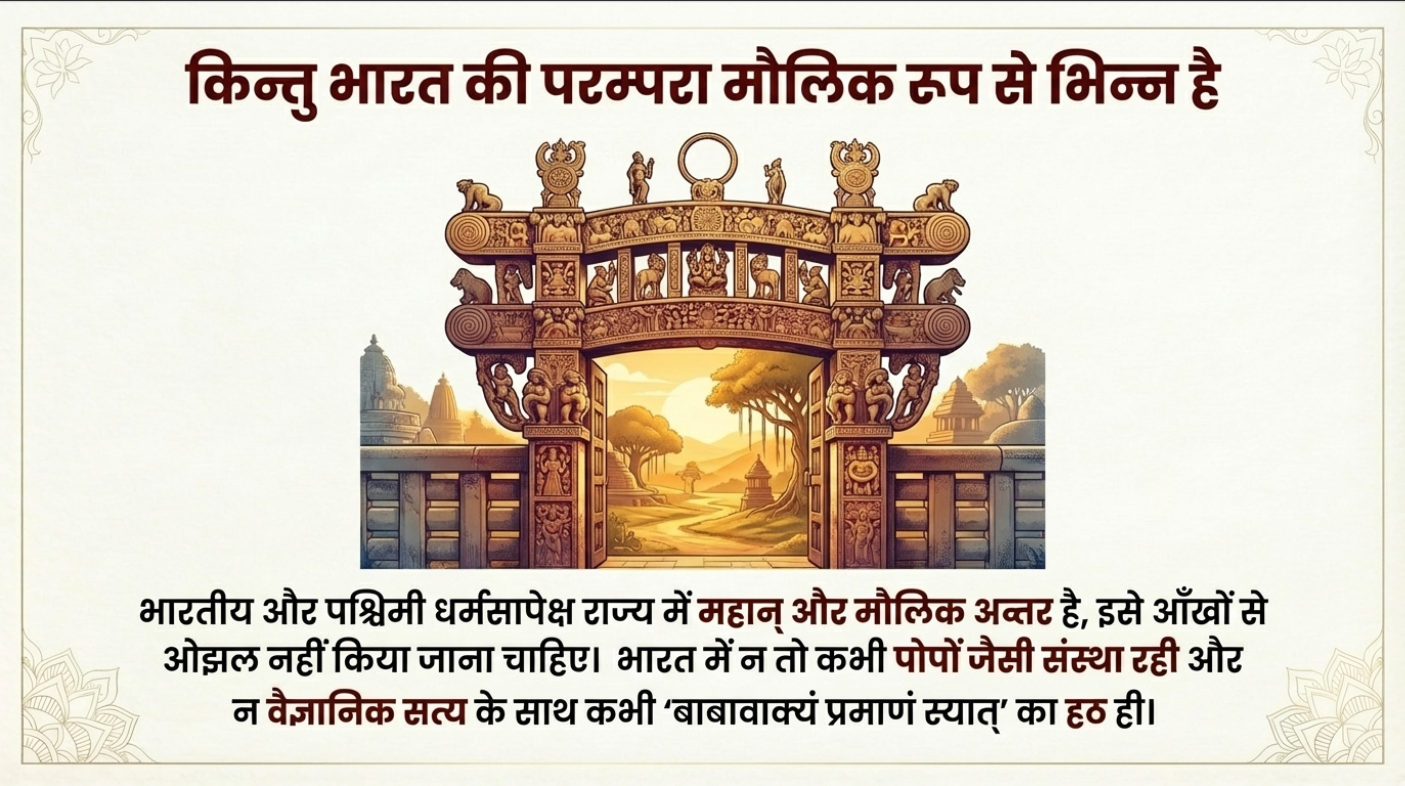

जब हम आर्थिक-सन्तुलन पर विचार करते हैं, तो धर्मसापेक्ष राज्य पर विचार आवश्यक हो जाता है। किन्तु आज वह पश्चिम की प्रयोगशाला का एक बहिष्कृत-सा विषय बन गया है। उसपर विचार करना तो विश्व को पीछे, विनाश के गर्त में ले जाना माना जाता है। भारत वर्ष में जब धर्मसापेक्ष राज्य की बात कही जाती है तो तत्काल पश्चिम का दृश्य सामने आता है और भारतीय आधार पर बिना विचार किये उसकी उस रूप में उपेक्षा होने लगती है कि लोग इस विषय पर बात भी सुनना नहीं चाहते। इस अवस्था में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। वस्तुतः भारतीय और पश्चिमी धर्मसापेक्ष राज्य में महान् और मौलिक अन्तर है, इसे आँखों से ओझल नहीं किया जाना चाहिए।

पश्चिम में जब यूरोप पर यूनानी राज्य की प्रतिक्रिया हो रही थी और उसका पर्यवसान मध्ययुगीन राजनीति में हो रहा था, तो उस समय राज्य, पुरोहितों और राजाओं का राज्य और धर्म सम्बन्धी एक विलक्षण रूप सामने आया। ईसाई धर्म के अभ्युदय के बाद समाज में ईसाई-पुरोहितों का शक्ति-विकास इस रूप में हुआ कि वे केवल राज्याभिषेक की धार्मिक क्रियाओं का सम्पादन ही नहीं करते थे, बल्कि राजाओं के अधिकार का भी निर्णय करते थे। ‘पुरोहितों की संस्था’ का संघटन होने लगा, जिसके प्रधान ‘पोप’ कहे जाते थे। इनका शासन राज्य से परे और स्वतन्त्र होता था, कहीं तो राज्य से ऊपर भी। आगे चलकर राजाओं और पोपों में संघर्ष भी हुआ।

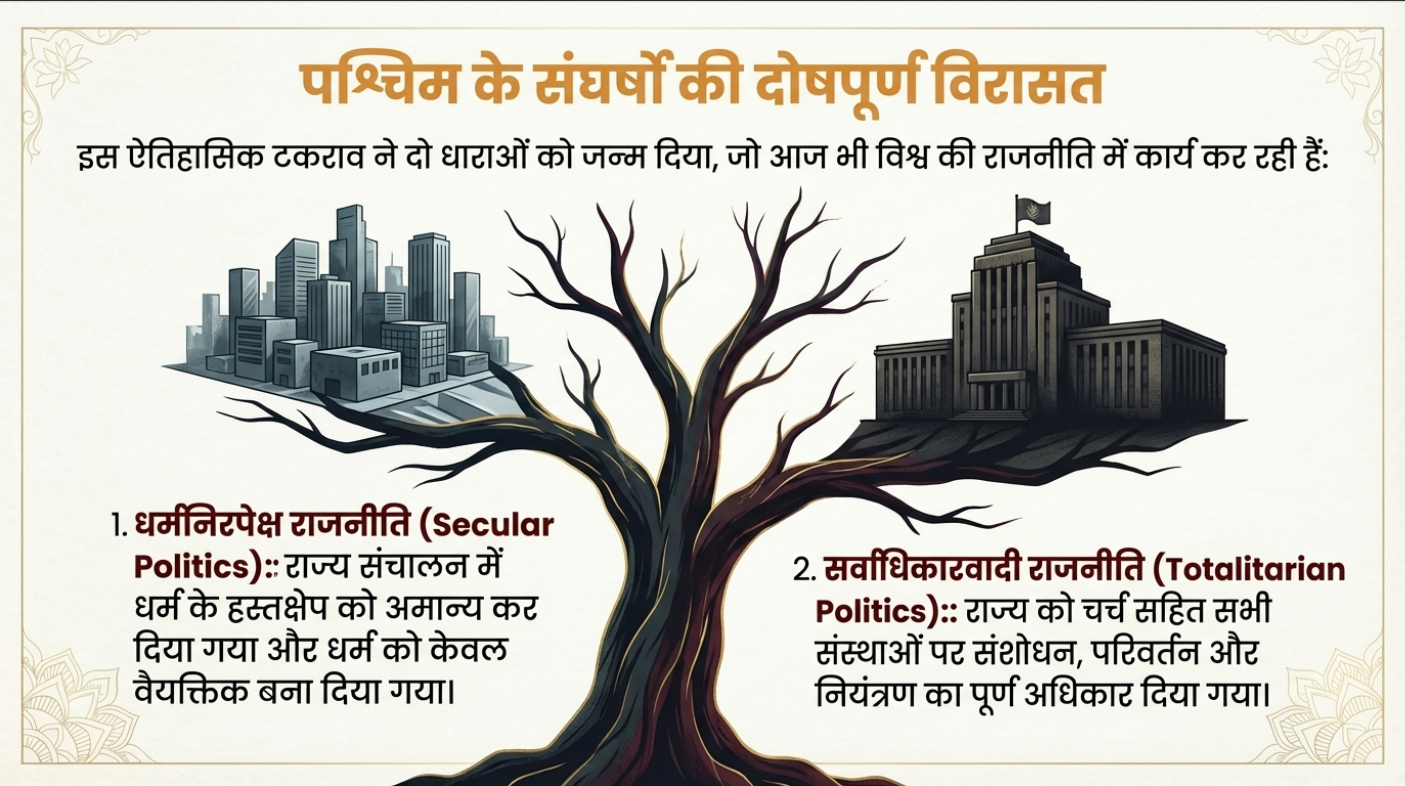

पश्चिम में पोपों द्वारा संचालित और नियन्त्रित राज्य-व्यवस्था को “धर्मसापेक्ष-राज्य” कहा गया। जब राजाओं ने पोपों की शक्ति समाप्त कर दी और उन पर राजशक्ति का प्राधान्य स्थापित किया, तो राज्यपक्ष से भी दो प्रकार के विचारक सामने आये। एक वे जो राज्य संचालन में धर्म के हस्तक्षेप को मान्यता देना चाहते थे और दूसरे वे जो राज्य की शक्ति को चर्च या पोप की शक्ति के ऊपर ही नहीं, उसमें संशोधन परिवर्तन और नियंत्रण की पूर्ण अधिकारिणी भी मानते थे। राज्यशक्ति की इस व्याख्या ने धर्मनिरपेक्ष और सर्वाधिकारवादी राजनीति को जन्म दिया, जिसकी दोनों धाराएँ आज भी विश्व की राजनीति में कार्य कर रही हैं।

पश्चिम में धर्म के प्रति एक और विद्रोह हुआ, जिसका भी राजनीतिक महत्व है। पश्चिम में व्यवहृत जितने ‘धर्म’ या ‘सम्प्रदाय’ थे, वे परिस्थिति-विशेष में व्यक्ति-विशेष से व्याख्यात या उपदिष्ट थे। उनमें मानवकल्याण के पर्याप्त तथ्य तो थे, किन्तु वे दर्शन का रूप धारण करने में असमर्थ रहे। फलतः उनकी उक्तियाँ ही शाश्वत सत्य का रूप लेने लगी।

अनुयायियों में उन उक्तियों के प्रति शाश्वतिक विश्वास भी हो गया, जबकि उनका सम्बन्ध शाश्वतिक शक्ति की उस चिरन्तनधारा के साथ कभी भी नहीं हो पाया था, जिसके साक्षात्कार के माध्यम से श्रेय और प्रेय दोनों का त्रिकालत्व हस्तामलकवत् स्पष्ट कर सके। परिणाम यह हुआ कि इतने अंश में पश्चिमी धर्म अन्ध-श्रद्धा का विषय बनने लगा, जबकि उसके अनुयायी उसे सार्वकालिक और सार्वजनिक मानने का हठ न छोड़ पाये।

प्रकृति के रहस्यों के प्रति सहज जिज्ञासा जब वहाँ नया रूप धारण करने लगी तो वहाँ के धर्म की मान्यताओं से विरोध होने लगा। प्रमाण के लिए वहाँ की धार्मिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी की आयु ७००० वर्ष की थी।बहुत दिनों तक वैज्ञानिक भी यही रट लगाते रहे और इतिहास इतने ही काल में पर्यवसित करते रहे। खेद है कि भारतीय विद्वान् आज भी उतने काल के पूर्व के इतिहास को ‘प्राक्कालिक इतिहास’ कहते हैं जबकि पश्चिमी विचारकों ने इस मत में परिवर्तन कर लिया है।

गैलोलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यह मान्यता ईसा की उक्ति के विपरीत थी, अतएव उसे ‘नास्तिक’ कहकर उसका धार्मिक वध किया गया। लेकिन विज्ञान का चरण आगे बढ़ा। प्रकृति के रहस्य जिस रूप में सामने आने लगे, वे “बाबावाक्यं प्रमाणं स्यात्” के विपरीत पड़ने लगे। विज्ञान की मान्यता को धार्मिक घोषणाओं से समाप्त किया जाने लगा। यद्यपि सत्य के विपक्ष में घोषणाएँ तो समाप्त हो गयीं, किन्तु एक गम्भीर प्रभाव प्रवाहित हो गया कि विज्ञान पश्चिम में धर्मविरोधी हो गया। फलतः वैज्ञानिक क्षमताओं पर विकसित राजनीति में धर्म अपांक्त्तेय हो गया।

एक तीसरी बात भी महत्वपूर्ण हुई, जिसका धर्म एवम् राजनीतिक सम्बन्ध निश्चित करने में प्रमुख हाथ रहा। धर्म कहीं भी मात्र उपासना या धार्मिक कृत्य के रूप में नहीं रहा, उसका सामाजिक प्रयोग में भी हाथ रहा। पश्चिम में जब उसकी मान्यता समाप्त होने लगी तो उसने कुछ क्षेत्रों में स्थिर रहने का प्रयास किया, कुछ स्थानों में समझौता। जहाँ स्थिर रहने का प्रयास किया, वहाँ शक्तिधरों के पृष्ठपोषक के रूप में अपने को स्थिर रखना चाहा अतएव शक्तिधरों ने शोषण और उत्पीड़न की वास्तविकता धार्मिक व्याख्याओं द्वारा सिद्ध की। फलतः धर्म शोषकों का दलाल या एजेंट बन गया। जहाँ समझौता किया, वहाँ इसने समाज के क्षेत्र से अपने को हटाकर मात्र उपासना और कृत्यों के रूप में अवशिष्ट कर लिया। अतएव धर्म की सामाजिकता समाप्त हो गयी और वह केवल वैयक्तिक रह गया।

जब भारत में धर्म की बात की जाती है तो आधुनिक विचारकों के सामने तत्काल यही पश्चिमी दृश्य और विशेषता सामने आने लगती है। वे तुरन्त कह देते हैं कि “वैज्ञानिक युग में धर्म की क्या आवश्यकता है ? धर्म वैयक्तिक चीज है, उसका राजनीति से क्या प्रयोजन ? धर्म सदा शोषण और उत्पीड़न की दार्शनिक व्याख्या करता रहा। आज समाज के विकसित चरण में धर्म का कोई महत्व नहीं,” आदि आदि। खेद के साथ कहना पड़ता है कि तथाकथित भारतीय विद्वानों ने कभी भी भारतीय ढंग से यदि भारतीय धर्मपरम्परा का अध्ययन किया होता तो सम्भव है आज की भारतीय स्थिति में भारतीयता का प्रयोग विश्व को नया सन्देश दे सकता।

जिस सन्दर्भ को हमने ऊपर प्रस्तुत किया है, वास्तव में भारत की परम्परा में उसका कोई स्थान नहीं। न तो भारत में कभी पोपों जैसी संस्था रही और न वैज्ञानिक सत्य के साथ कभी “बाबावाक्यं प्रमाणं स्यात्” का हठ ही। भारतीय धर्मशास्त्रों ने कभी शोषण-उत्पीड़न का समर्थन नहीं किया। जब हम विश्व में अन्य धर्मों की स्थिति देखते हैं तो ‘धार्मिक अर्थशास्त्र’ नामक कोई वस्तु ही नहीं, जबकि ‘भारतीय धर्म-विज्ञान’ ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का व्यावहारिक और वैज्ञानिक अध्ययन-प्रयोग किया है।

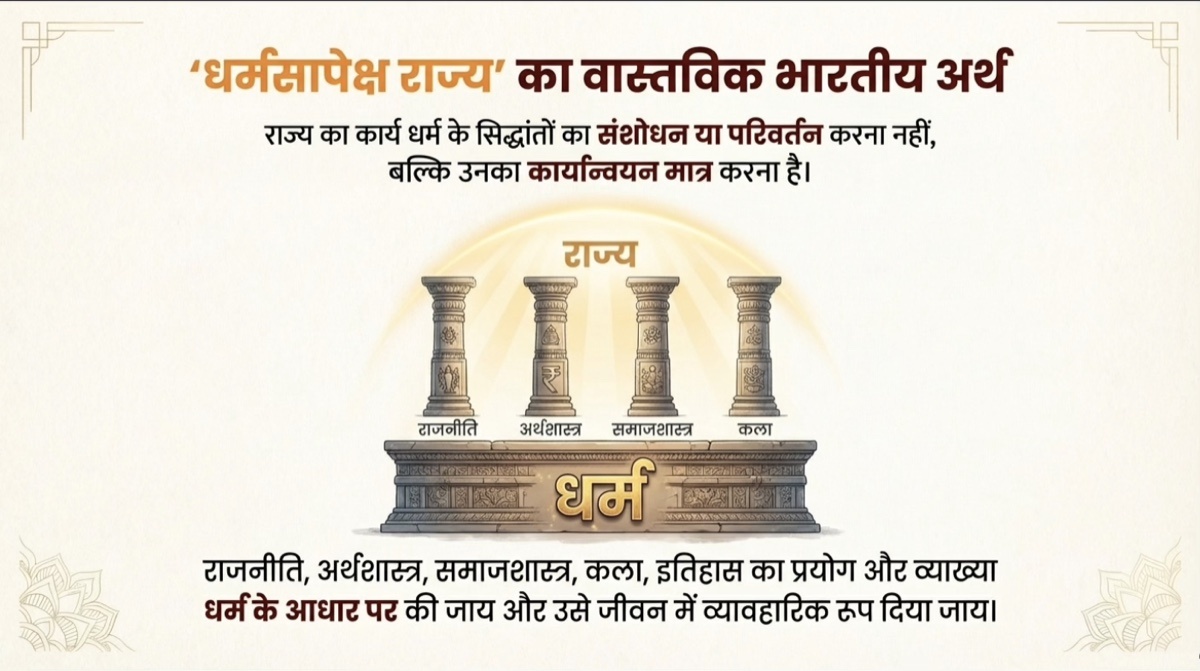

फलतः धर्मसापेक्ष राज्य का तात्पर्य यह हुआ कि ‘राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कला, इतिहास का प्रयोग और व्याख्या धर्म के आधार पर की जाय और उसे जीवन में व्यावहारिक रूप दिया जाय।’ राज्य इस व्यवस्था का कार्यान्वयन मात्र करे, नकि संशोधन परिवर्तन या परिवर्धन। धर्मसापेक्ष राज्य का कथमपि यह तात्पर्य नहीं कि किसी धर्म या सम्प्रदाय-विशेष का शासन हो और अन्य धर्म या सम्प्रदाय शासन से दूर और उपेक्षित रहें।

समाज का जो अंग जिस धर्म में विश्वास रखता हों, उसे उसके अनुकूल जीवन बिताने की पूर्ण स्वतन्त्रता और व्यवस्था होनी चाहिए। ‘कल्याणकारी राज्य’ समाज के कल्याण और लक्ष्य की स्वयं व्याख्या करने लगता है। इसका फल यह होता है कि वह सामाजिक मान्यताओं में सामाजिक संघटनों को मर्यादा के विपरीत परिवर्तन और संशोधन करने लगता है। यहीं हमारा उससे विरोध उत्पन्न हो जाता है।

वस्तुतः समाज में कौन-सा अंश उपेक्षित और कौन-सा आवश्यक है, इसका निर्णय समाज के घटक स्वयं करें। राज्य केवल वातावरण प्रस्तुत करे कि समाज में स्वयं संचालन की शक्ति आये। उसके स्वयं संचालन में जहाँ बाधा हों, उसे दूर करना राज्य का कर्तव्य है। इस अवस्था में धर्म, परम्परा की रक्षा तो होती ही है, साथ ही समाज राज्य की अपेक्षा न कर स्वयं अपनी व्यवस्था करने की शक्ति रखता है। नौकरशाही के स्थान पर सहकारिता और सहयोग सहज रूप में सामने आते हैं। आज समाज के कार्यों को राज्य ने जितने अंश में अपने हाथों में लिया, उतने अंश में समाज निष्क्रिय हो गया है।

धर्मसापेक्ष राज्य में सबसे बड़ी बाधा यह पड़ती है कि राज्य में विभिन्न धर्मों एवम् सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। यदि उनकी मान्यता में परस्पर विरोध है, तो धर्मसापेक्ष स्थिति कैसे चल सकती है। दूसरी बात यह है कि धर्मसापेक्ष राज्य के कारण ही यूरोप में धर्म के नाम पर संघर्ष और लज्जाजनक रक्तपात हुआ है। क्या उपस्थिति को पुनः यहाँ भी लाया जाय ? वस्तुतः पश्चिम में धर्मराज्य नहीं, अपितु धार्मिकों का सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष था। जिस सम्प्रदाय ने राज्य-शक्ति को प्रभावित कर लिया, उसने अन्य सम्प्रदायों के उत्थान में बाधा पहुँचायी। इसमें संघर्ष हुआ। भारतीय धारणा के अनुसार राज्य शक्ति किसी सम्प्रदाय के हित का साधन नहीं, उसे तो धर्मानुकूल प्रतिष्ठित करने का प्रश्न है।

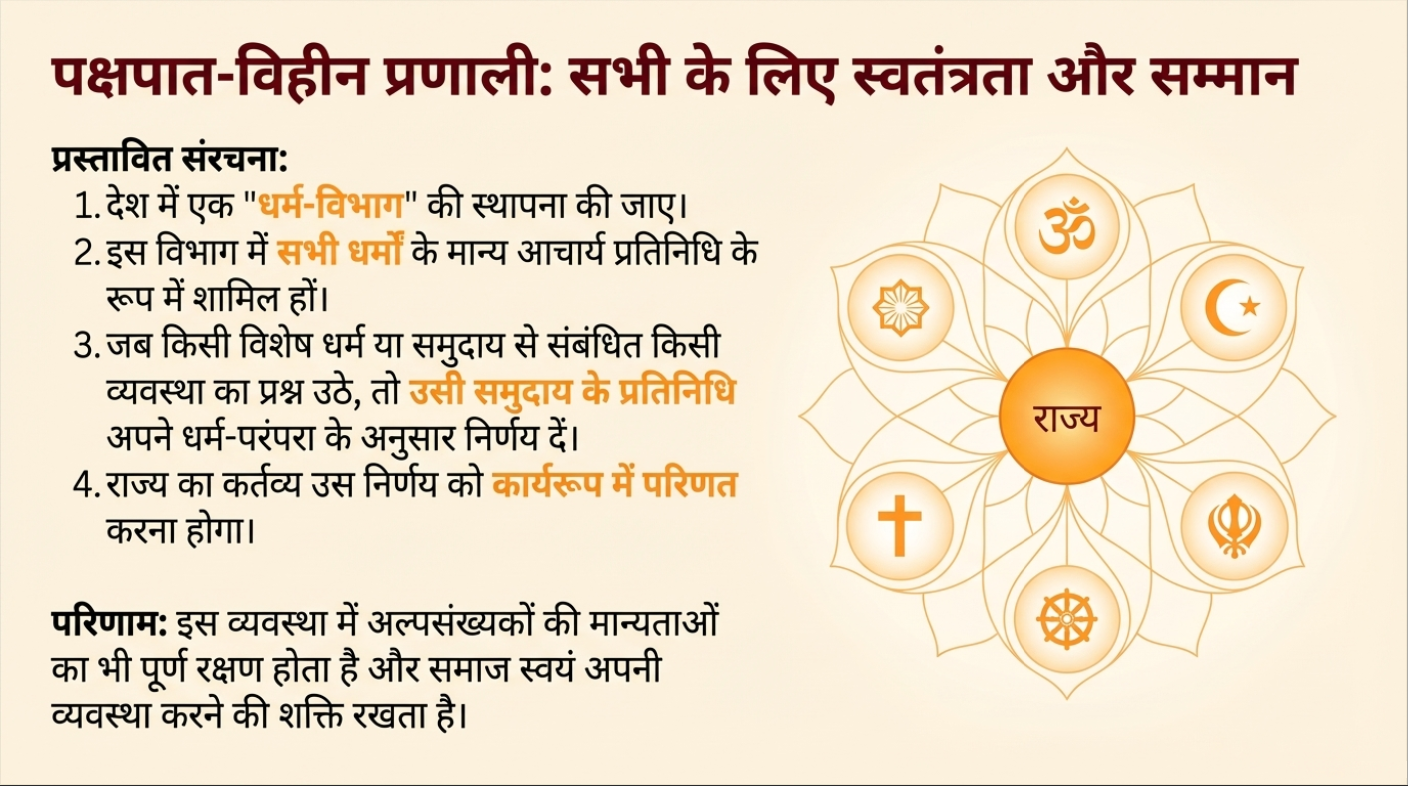

इस प्रश्न को व्यावहारिक रूप में समझ लेना आवश्यक है। देश में एक धर्म-विभाग हो, उसमें सभी धर्मों के मान्य आचार्य प्रतिनिधि रूप में हों। जिसधर्म की व्यवस्था का प्रश्न हो, वे अपना निर्णय दें और राज्य उस निर्णय को कार्यरूप में परिणत करे।

कहीं-कहीं धर्मों में परस्पर विरोध भी आता है। जैसे मुसलमान गोहत्या का सम्बन्ध धार्मिक कृत्य के साथ जोड़ते हैं और हिन्दू गोरक्षा अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। ऐसे स्थलों पर यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसे अंश नित्य धर्म हैं या काम्य ? नित्य-कर्म वैयक्तिक होते हुए भी सामाजिक हो जाते हैं। काम्य-धर्म सर्वथा वैयक्तिक होते हैं। समाज के निमित्त से किए कृत्य भी सामाजिक होते हैं। यदि व्यक्ति काम्य-कर्मों द्वारा अपना कल्याण करता है और समाज को हानि पहुँचाता है तो आवश्यक है कि ऐसे कृत्यों और धार्मिक मान्यताओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। जहाँ तक ज्ञात है, गो-बलि इस्लाम में विहित नहीं है। हो भी तो वह नित्यकर्म के रूप में नहीं।

विश्व के किसी धर्म में नित्य-कर्म समष्टि-विरोध में नहीं है और न उनमें परस्पर संघर्ष है। इस प्रकार की ही राज्य व्यवस्था को हम “धर्म सापेक्ष पक्षपात-विहीन राज्य” कहते हैं। इसी में अल्पसंख्यकों की मान्यताओं का भी रक्षण होगा और वे राष्ट्र के साथ विश्वासघात भी नहीं कर सकते।

— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज

द्वारा लिखित

पुस्तक “विचार पीयूष” पृष्ठ संख्या ५४९-५५३

धर्म और नीति

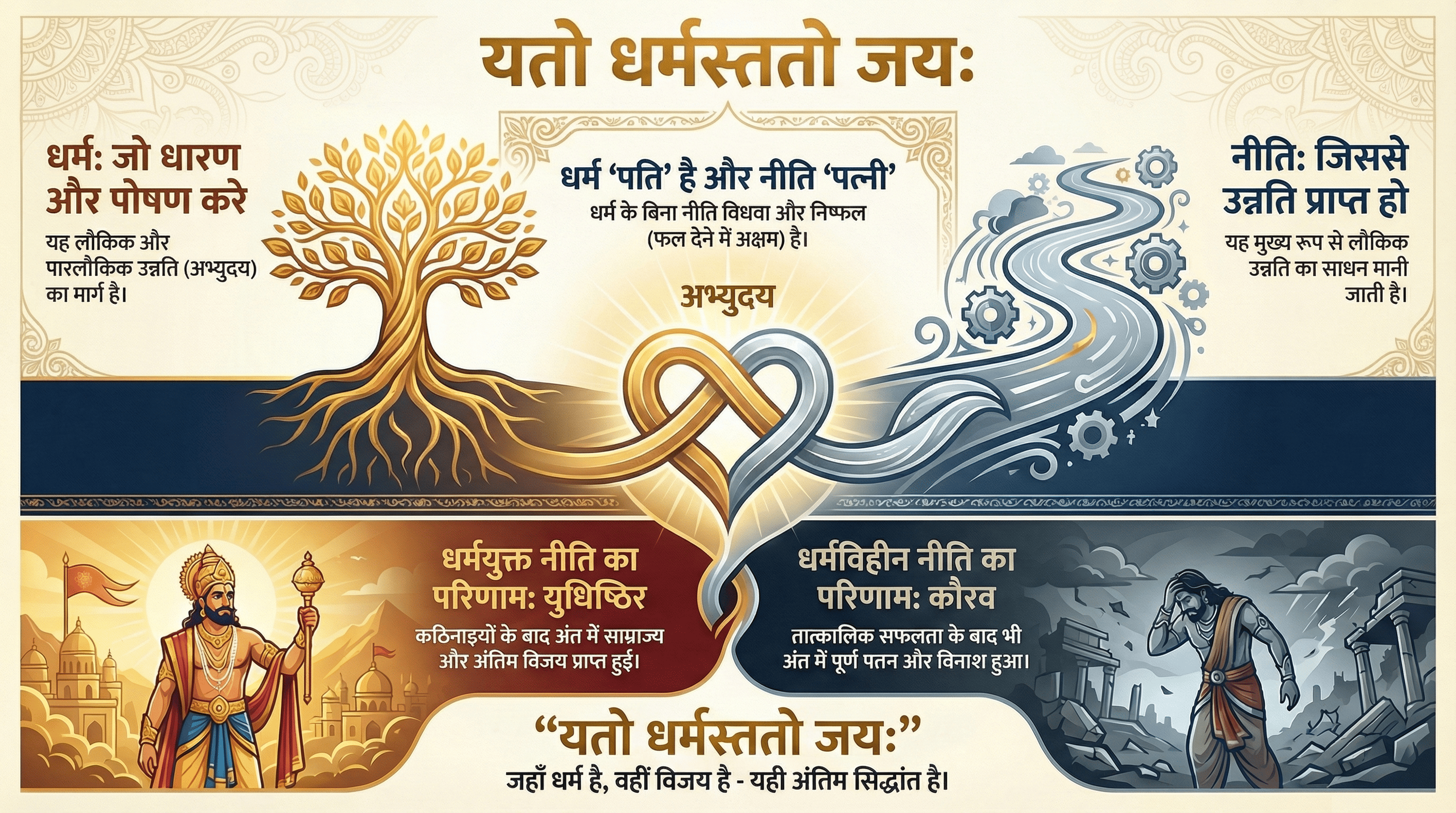

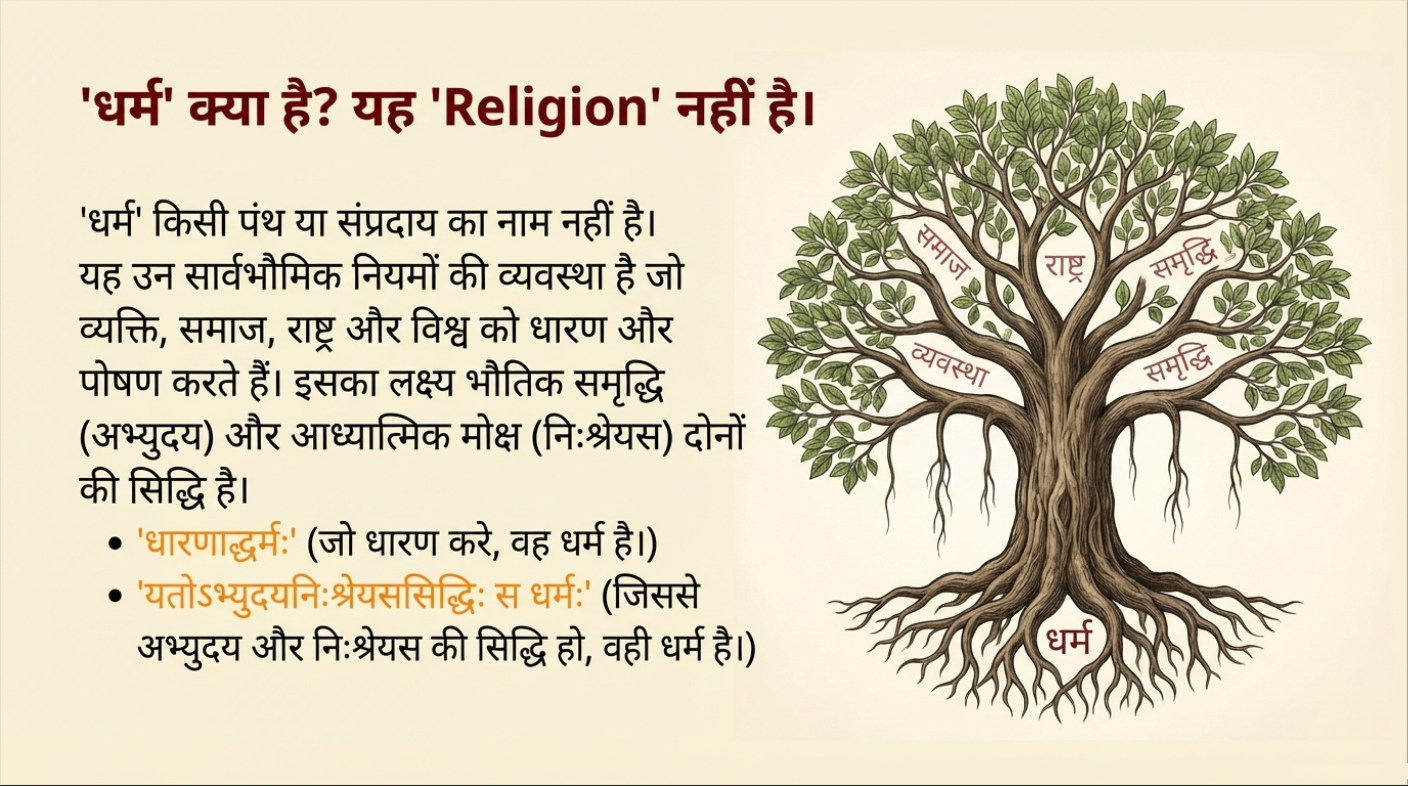

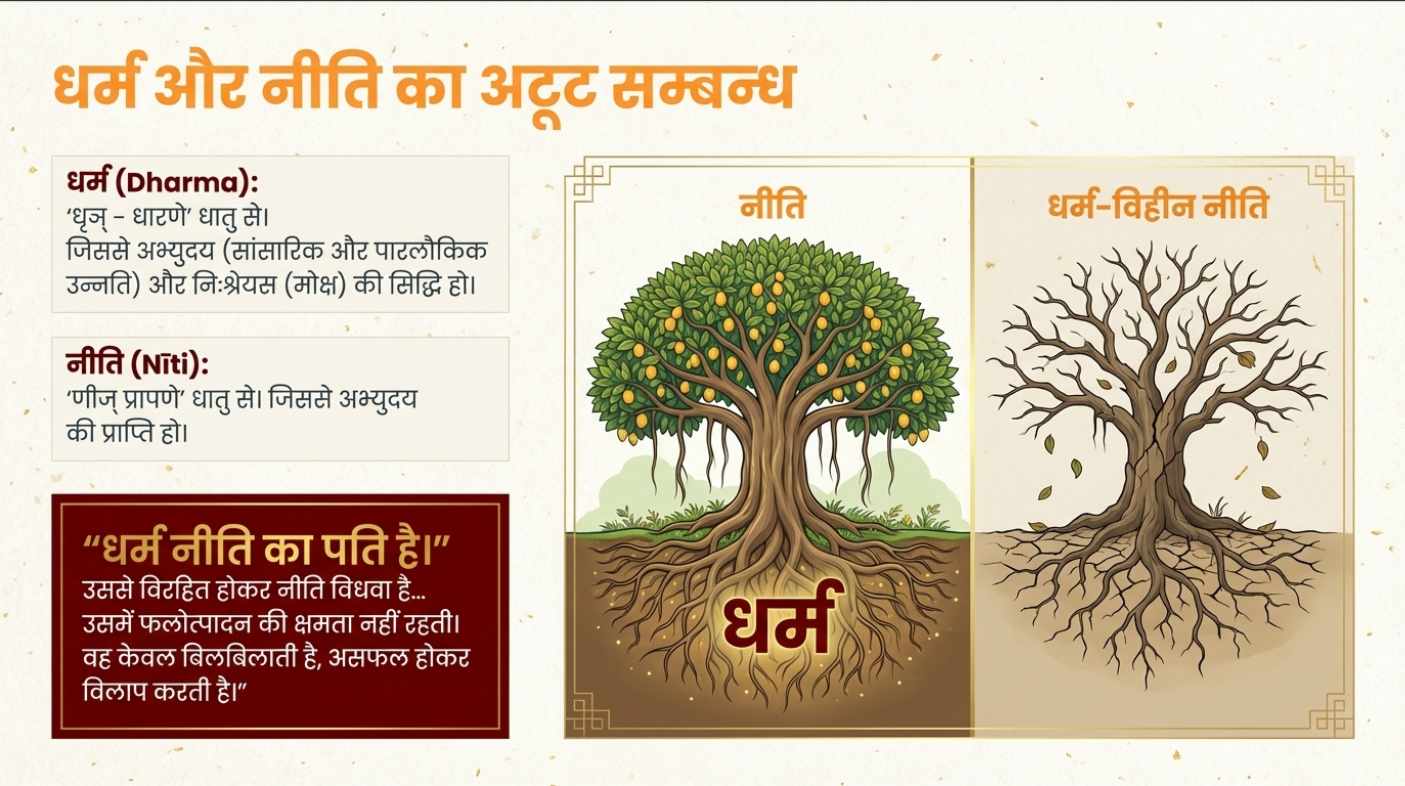

व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवम् विश्व के धारण – पोषण करने वाले तथा संघटन, सामञ्जस्य, शान्ति, सुव्यवस्था की स्थापना में अत्यन्त उपयोगी और परिणाम में भी जो अहितकर न हों, ऐसे नियमों को ही ‘धर्म’ कहा जाता है। अतएव अभ्युदय (ऐहलौकिक – पारलौकिक उन्नति) एवम् निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति जिससे हो वही धर्म है— ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म:’, ‘धारणाद्धर्म:’। यह भी धर्म के तटस्थ लक्षण है। परन्तु किन साधनों से अभ्युदयादि की सिद्धि होती है, अतएव कौन – कौन कर्म धर्म हैं, इसका पूर्णरूप से ज्ञान अपौरुषेय वेद एवम् तन्मूलक शास्त्रों से ही हो सकता है। इसलिए राष्ट्र के धारण – पोषणानुकूल शास्त्रसम्मत वेद, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार की हलचलें या व्यापार ही धर्म है। इसी में यज्ञ, तप, दानादि तथा सभी वर्णधर्म, आश्रमधर्म का अन्तर्भाव हो जाता है। ‘नीति’ शब्द का अर्थ प्रायेण वही होता है। अभ्युदय प्राप्ति जिससे हो, वही नीति है।

‘धृञ् – धारणे’ धातु से ‘धर्म’ और ‘णीञ् प्रापणे’ धातु से ‘नीति’ शब्द सिद्ध होता है — ‘ध्रियतेऽभ्युदयोऽनेनेति धर्म:’, ‘नीयते प्राप्यतेऽभ्युदयोऽनयेति नीति:’।

अर्थात् अभ्युदयका धारण जिससे हो, वही ‘धर्म’ और अभ्युदयकी प्राप्ति जिससे हो, वही ‘नीति’ है।

फलतः दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसलिए कुछ लोग तो नीति को ही धर्म कहते हैं। पर कुछ लोग लौकिक अभ्युदय (उन्नति) के साधन को ‘नीति’ और पारलौकिक उन्नति के साधन को ‘धर्म’ कहते हैं। यह विभाग भी प्रधानता और अप्रधानता की ही दृष्टि से है। धर्म से पारलौकिक उन्नति प्रधानरूप से और गौणरूप से लौकिक उन्नति भी होती है। इसी तरह नीति से लौकिक उन्नति प्रधानरूप से और अप्रधानरूप से पारलौकिक उन्नति भी होती है।

धर्म और नीति का परस्पर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। नीति से ही शास्त्र और धर्म प्रतिष्ठित होते हैं, नीति के बिना शास्त्र और धर्म नष्ट हो जाते हैं —— ‘नश्येत् त्रयी दण्डनीतौ हतायाम्’। नीति से ही सामाजिक सुव्यवस्था, शान्ति होने पर धर्म के अनुष्ठान में सुविधा होती है और धर्म – भावना फैलने से ही नीति भी कार्य्यान्वित एवम् सफल होती है। अहिंसा और सत्य की भावना से राजा – प्रजा, मजदूर – पूँजीपति सभी में सद्भावना फैलती है। धर्म – भावना से ही परोक्ष में भी राजा – प्रजा अन्याय, अत्याचार से बचने का प्रयत्न करते हैं।

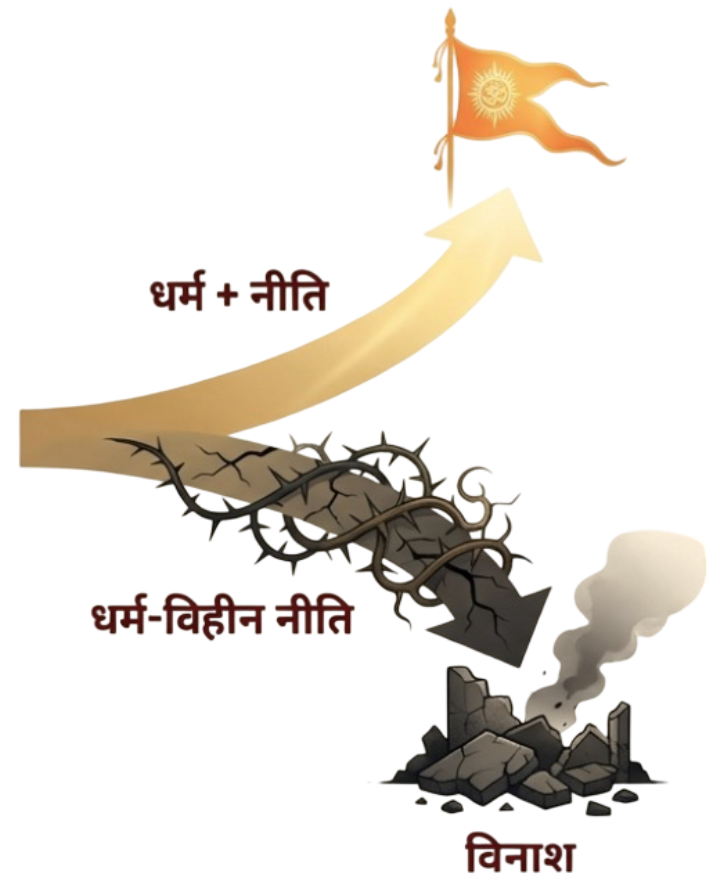

वास्तव में धर्म नीति का पति है। उससे विरहित होकर नीति विधवा है। बिना धर्मरूप पति के विधवा नीति पुत्रोत्पादन नहीं कर सकती। उसमें फलोत्पादन की क्षमता नहीं रहती। वैधव्य में वह केवल बिलबिलाती है, असफल होकर विलाप करती है। धर्मविरुद्ध नीति कहीं तत्काल अभ्युदय का साधन होती हुई भी परिणाम में अहितकारी सिद्ध होती है। दुष्परिणाम – शून्य वास्तविक अभ्युदय के साधन को ही नीति कहा जा सकता है। जो परिणाम में अनिष्टकर हो, वह सच्चा अभ्युदय नहीं, केवल अभ्युदयाभास है, अतः उसका साधन भी नीति नहीं केवल नीत्याभास है।

अर्थानुबन्ध, धर्मसम्बन्ध अभ्युदय ही सच्चा अभ्युदय है। अनर्थानुबन्ध, अधर्मानुबन्ध या अननुबन्ध अभ्युदय देखने भर को अभ्युदय है। विष से मिला हुआ मधुर पक्वान्न सेवन में तात्कालिक आनन्द देनेवाला होने पर भी मृत्यु का कारण होता है, यह स्पष्ट ही है। धर्मविहीन नीति आरम्भ में भले ही चामत्कारिक सफलता दिखलाये पर अन्त में वह पतन की ओर ही ले जायगी। समस्त ‘महाभारत’ इसका ज्वलन्त उदाहरण है। धर्मविरुद्ध साम्राज्य का उपभोग मिल गया, पर अन्त में पूर्ण पतन ही हुआ। धर्मनीति के अनुयायी बनकर युधिष्ठिर को १४ वर्ष वनों में भटकना पड़ा, पर अन्त में साम्राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ। इतिहास, पुराणों में सर्वत्र यही दिखलाया गया है कि ‘यतो धर्मस्ततो जय:’।

अपने यहाँ नीति साहित्य की कमी नहीं है। शुक्र, कौटिल्य, कामन्दक आदि की नीति के सामने पाश्चात्य नीति तुच्छ जँचती है। कहा तो यह जाता है कि नाजियों ने बहुत कुछ अर्थशास्त्र से सीखा है। कूटनीति के ऐसे दावपेंच बतलाये गये हैं, जिन्हें देखकर हैरान होना पड़ता है। यदि तुलना की जाय तो पाश्चात्य कूटनीति के प्रसिद्ध आचार्य मैकेवली को कौटिल्य के आगे सिर झुकाना पड़ेगा। परन्तु भेद इतना ही है कि हमारे यहाँ के नीतिज्ञों ने कभी भी धर्म को नहीं भुलाया। स्वयं कौटिल्य ने लिखा है — ‘संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यावहारिकम् । यस्मिन्नथें विरुध्येत धर्मेणार्थं विनिश्चयेत् ।’ ‘सर्वधर्म: स्वर्गायानन्त्याय च । तस्यातिक्रमे लोक: सङ्करादुच्छिद्येत ।’

परन्तु इसका ध्यान न रखने का भी फल यह होता है कि आज पचासों वर्ष का हमारा प्रयत्न विफल रहा है। हमारी कोई भी नीति कारगर नहीं हो रही है। जो कुछ भी हम करते हैं, उसका फल उलटा ही होता है। आज के बड़े – बड़े नेता जिस नीति का आश्रय लेकर देश को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, वह भारत की नीति नहीं है। वास्तव में तो हम पाश्चात्य उच्छिष्ट नीति के अनुसरण में ही सारा जोर लगा रहे हैं। अपने प्राचीन नीति – साहित्य की ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता है। यदि उसे अपनायें तो फिर धर्म – विमुखता भी न रहे और धर्म का आश्रय लेने पर सफलता बनी बनायी है। धर्मविमुख होकर आज सारा विश्व पतन की ओर बढ़ रहा है, तरह – तरह के “वादों” के बादल छाये हुए हैं, उनमें से जीवन प्रदान करनेवाले जल की एक बूँद नहीं टपकती, होती है केवल घोर गर्जना और पत्थरों तथा बिजली की मार।

हम तो आज सब तरह से असमर्थ हैं। बाहुबल नहीं, शक्ति बल नहीं, बुद्धिबल नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी दशा में हम कर ही क्या सकते हैं ? हाँ, एक मार्ग हमारे सामने अवश्य है और वह है सर्व शक्तिमान् का सहारा। जितने भी आज हमारे प्रयत्न हो रहे हैं, उनके साथ यदि हम भगवान् की प्रार्थना जोड़ दें तो हमारा मार्ग स्वतः साफ हो जायगा। उससे हमारा ही नहीं, सारे विश्व का कल्याण होगा। भारत के महापुरुषों का यह आदर्श सिद्धान्त रहा है कि “सर्वे भवन्तु सुखिन:” । इसी दृष्टि से सदा उनकी प्रार्थना होती रही है। आज भी इसी की आवश्यकता है। यदि नियमपूर्वक इसके लिए प्रयत्न किया जाय तो सफलता अवश्यम्भावी है।

— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज द्वारा लिखित

पुस्तक “करपात्र चिन्तनम्” पृष्ठ संख्या ३४ – ३७

(सिद्धान्त, वर्ष २, अंक ४२)

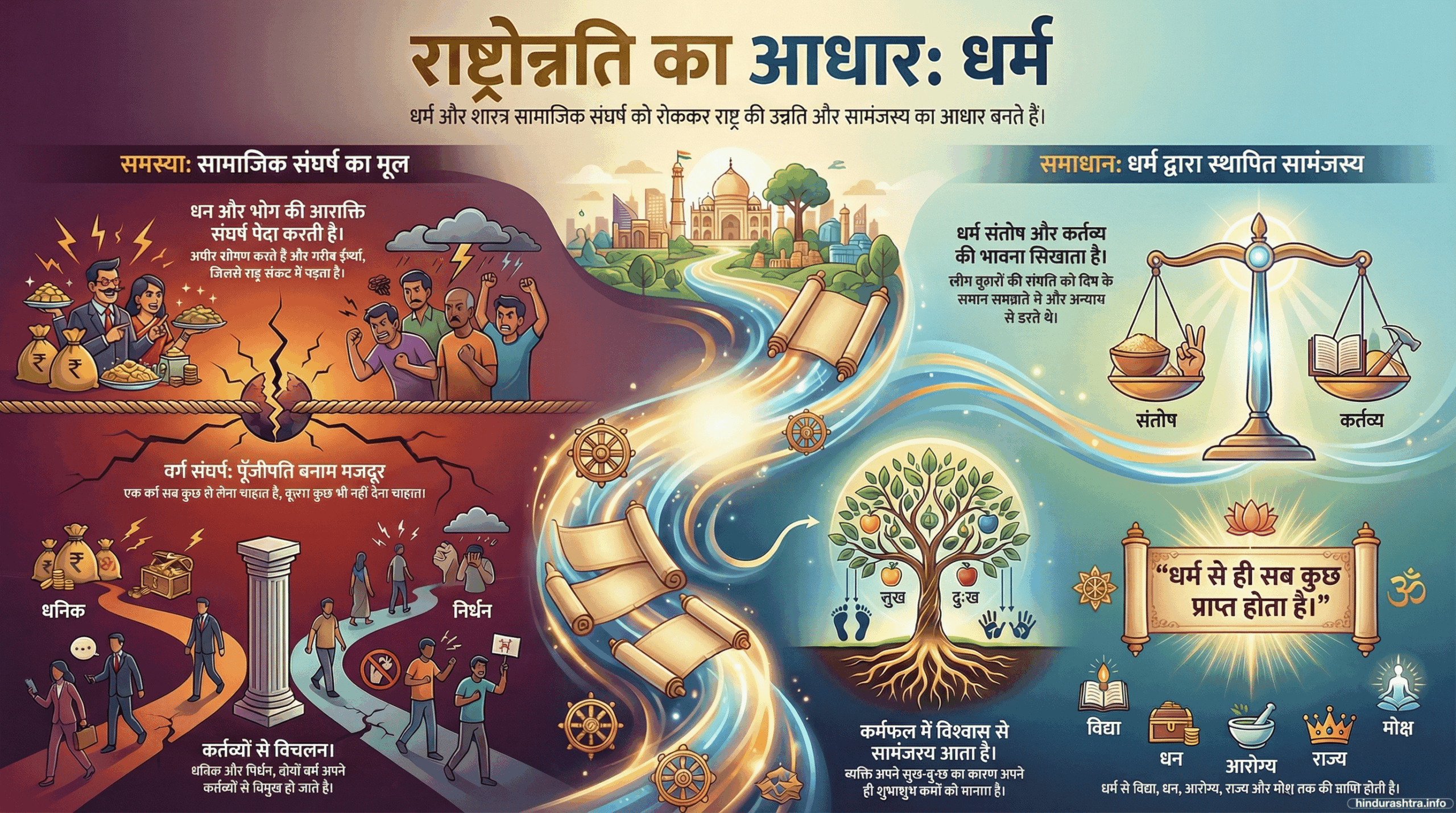

राष्ट्रोन्नति और धर्म

बिना धार्मिक भावनाओं का प्रतिष्ठापन हुए सुखपूर्वक समाज एवम् राष्ट्र का सुसंघटन हो ही नहीं सकता। सुन्दर स्त्री, रत्न तथा राज्यादिविहीन दूसरों की उक्त सुख सामग्रियों को देखकर स्पृहा या ईर्ष्या करते हैं। कोई क्यों साम्रज्यादि सुख-सामग्री-सम्पन्न और हम क्यों दरिद्र एवम् दुःखी रहे ? बस, एतन्मूलक राजा-प्रजा, किसान-जमींदार और पूँजीपति-मजदूरों का संघर्ष होना स्वाभाविक है।

एक ओर ईर्ष्या या रागवश मजदूर, किसान संघटन करते हैं और क्रान्ति पैदा करके पूँजीपति, जमींदार आदि को मिटा देना चाहते हैं। दूसरी ओर राजा तथा धनीमानियों को भी प्रमादवश गरीबों का शोषण करके अपनी ही भोगसामग्रियों में सर्वस्व लगाने की सूझती है। एक वर्ग कुछ नहीं देना चाहता, दूसरा सब कुछ ले लेना चाहता है। इस तरह धन एवम् भोग में आसक्त धनिकवर्ग – दरिद्रता, उत्पीड़न एवम् ईर्ष्या से पीड़ित निर्धनवर्ग अपने-अपने कर्तव्यों से वंचित होकर राष्ट्र और समाज के जीवन को संकटपूर्ण बना देते हैं।

शास्त्र एवम् धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिससे सभी में सन्तोष एवम् सामञ्जस्य की भावना प्रतिष्ठित होती है। शास्त्र और धर्म का प्रभाव ऐसा था कि लोग पर-स्त्री एवम् पर द्रव्य को विष के समान मानते थे। लोगों की यह धारणा थी कि सम्पत्ति-विपत्ति, सुख-दुःख में अपने शुभाशुभ कर्म ही मुख्य हेतु है। क्यों हम दुःखी एवम् दरिद्र हुये, इसका समाधान वे इस तरह कर लेते थे कि जैसे अपने कर्मवश कोई पशु, कोई पक्षी, कोई अन्ध बधिर या उन्मत होता है, वैसे ही कर्मों के अनुसार ही कोई भोग-सामग्री से विहीन और कोई उससे सम्पन्न होता है।

प्राणी को अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति भोगनी पड़ती है। उसे अपनी ही सम्पत्ति तथा सुख-सामग्री में सन्तुष्ट रहना चाहिये। परकीय धन या कलत्र की स्पृहा न करनी चाहिये। पुरुषार्थ से अपने आप हृष्ट-पुष्ट हो जाना और बात है, दूसरों की हृष्टता पुष्टता मिटाकर अपने समान उसे भी बना देना और बात है। ऐसे ही अपने सत्यप्रयत्नों से सुन्दर भोग-सामग्री सम्पादन करना यद्यपि युक्त ही है, तथापि दूसरों की सामग्रियों से ईर्ष्या करना, उसे अपहरण करना अवश्य ही पाप है।

ऋषिलोग अरण्यों में रहते थे और नदियों के तट पर क़ुद्दाल आदि में कुछ सामग्री उत्पन्न करते थे। उसमें से भी वे राजा का अंश निकालकर उसकी इच्छा न होते हुए भी उसे दे आते थे। पाप बन जाने पर पापी स्वयं जाकर राजा से दण्ड-ग्रहण करते और उससे अपनी शुद्धि समझते थे। अब भी पाप बन जाने से अपने-आप पापों के प्रायश्चित करने की प्रथा भारत में कुछ कुछ प्रचलित है। लिखित महर्षि ने अपने भाई शंख के ही उद्यान से फल लेने को चोरी समझा और शुद्ध होने के लिए राजा के वहाँ स्वयं जाकर राजा की अनिच्छा रहते हुए भी हस्तच्छेदन कराया।

इस तरह जब अपनी न्यायोपार्जित सामग्रियों में सन्तुष्ट रहने का अभ्यास था, परकीय या अन्याय-समागत वस्तुओं से घृणा एवम् भय था, परोपकार करने में पुण्यवृद्धि एवम् उत्सुकता तथा पर-पीड़न में घृणा और उद्वेग होता था, तब समाज तथा राष्ट्र की व्यवस्था स्वाभाविक ही थी। मिलने पर भी सभी भरसक यही प्रयत्न करते थे कि दूसरे की वस्तु न ली जाय। इसके विपरीत देने वालों को यही स्पृहा रहती थी कि किसी प्रकार अपनी वस्तु परोपकार में लगे। घर-घर आथित्यसत्कार की प्रथा थी। वैश्वदेव के उपरान्त द्वार पर खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा की जाती थी। उसके न मिलने पर खेद प्रकट किया जाता था। अग्निहोत्र में अग्नि भगवान् से अतिथि पाने की प्रार्थना की जाती है। क्या ही उदात्त भावना थी।

बहुत उपवासों के बाद श्रीरन्तिदेव वैश्वदेवादि कृत्य करके जब थोड़ासा सत्तू खाने बैठे, तब पुल्कस आदि कई अतिथि आ पहुँचे। रन्तिदेव सब कुछ उन्हें देकर जलपान करने लगे। इतने में ही एक श्वपच अपने कुत्तों के साथ आ पहुँचा और उसने अपनी क्षुधा पिपासा की व्यथा सुनायी। श्रीरन्तिदेव समस्त जलप्रदान करके भगवान् से प्रार्थना करने लगे कि हे, नाथ! मैं स्वर्ग-अपवर्ग आदि कुछ भी नहीं चाहता हूँ केवल यही कि सन्तप्त, आर्त प्राणियों का कष्ट मुझे मिल जाय और सभी प्राणी सुखी हो जाँय——

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्।।

यज्ञ-यागादि के व्याज से सभी सम्पत्तिशाली अपनी सम्पत्तियों का विभाग करके समता उत्पन्न कर देते थे। राम के यज्ञ में महाभागा वैदेही के हाथ में केवल सौमंगल्य सूत्र ही अविशिष्ट रह गया। यद्यपि वह समय साम्राज्यवाद का था, तथापि वर्तमान जनतन्त्र या साम्यवाद उस शासन के सौन्दर्य की बराबरी कथमपि नहीं कर सकते। राजा अपने भुजबल से साम्रज्यपालन करते थे, उनका राष्ट्र निज भुजबल पर सुरक्षित था, सेना शोभा के लिए थी। उसके शैथिल्य होने पर सम्राट स्वतः युद्ध भूमि में अवतीर्ण होते थे, फिर भी बिना प्रजा की अनुमति के पुत्र तक को शासन भार नहीं दिया जा सकता था। प्रजा के लिए सम्राट् अपने पुत्र, पत्नी तक का परित्याग कर सकते थे। सूर्य जैसे तिग्मरश्मियों से पृथ्वी का रस ग्रहण करते हैं और वर्षाऋतु में उसे भूमि को प्रदान कर देते हैं, वैसे ही प्रजा से कर तो लिया जाता था, परन्तु उनका लक्ष्य केवल प्रजा का संरक्षण ही था।

परलोक में अभीष्ट फलप्रदान करने वाले संध्या, जपादि धर्म का अनुष्ठान तथा अनिष्टप्रद सुरापान और अमृत-परिवर्जन तो नास्तिकों को भी करना चाहिए। फल के सन्देह में भी कृषि, व्यापारादि कार्य किये ही जाते हैं। इसी तरह परलोक के सन्देह में भी धर्म करना ही चाहिए। यदि परलोक में धर्म की अपेक्षा हुई, तब तो धर्म न करने वाला पछतायेगा तथा करनेवाला आनन्दित होगा और धर्म की कुछ अपेक्षा न हुई, तो भी करनेवाले को कोई हानि नहीं। फिर किसी दूर जंगली प्रदेश में जाना हो, तो भोजन-सामग्री और रक्षा के साधन शस्त्र-अस्त्रादि से सुसज्जित होकर ही जाना चाहिए। यदि वहाँ व्याघ्रादि का आक्रमण हुआ, तो वे काम आयेंगे, नहीं तो पछताकर प्राण गवाना पड़ेगा। परन्तु सामग्री रहने पर यदि आवश्यकता न भी हुई, तो भी कोई हानि नहीं।

अनादि काल से आस्तिक-नास्तिक का शस्त्रार्थ चलता है, कभी नास्तिकों का और कभी आस्तिकों का पराजय होता है। कोई भी मत अत्यन्त खण्डित या मण्डित नहीं हो सकता। सर्वत्र ही पराजय होने पर भी मति का ही दौर्बल्य समझा जाता है, न कि मत का। इसलिए समझदार नास्तिक को भी परमेश्वर और धर्म के विषय में सन्देह तो हो ही सकता है, परन्तु ऐसे भी बहिर्मुख देश तथा समाज हैं, जहाँ परमेश्वर और धर्म की चर्चा तक नहीं, फिर सन्देह कहाँ से हो सकता है ? सन्देह से जिज्ञासा और जिज्ञासा से बोध भी अनिवार्य होता है। अतः ईश्वर और धर्म में सन्देह तक अतिदुर्लभ है। इसलिए सन्देह हो तो भी नास्तिकों को धर्म का अनुष्ठान करना परमावश्यक है।

कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्र एवम् तदुक्त धर्मों को मानने वालों में कष्ट ही दिखाई देता है, अतः शास्त्र न मानना ही श्रेष्ठ है। परन्तु यह ठीक नहीं, जहाँ शास्त्र न मानने वालों की संख्या अधिक है, वहाँ शास्त्र मानने वालों को कष्ट है और जहाँ शास्त्र मानने वालों की संख्या अधिक है, वहाँ उसके न माननेवालों को भी दुःख है। परन्तु बुद्धिमानों को तो यह सुनिश्चित है कि यथेष्ट चेष्टावाले बानर की अपेक्षा नर में यही विशेषता है कि वह शास्त्र मानता है और शास्त्रानुसार व्यवहार करता है। प्रमाणभूत शास्त्र के बिना जैसे लोग सुख के भाजन नहीं होते, वैसे ही प्रमाणभूत शास्त्र के बिना भी प्राणियों को सुख नहीं होता। कहा जाता है कि लोक में तो विपरीत ही देखने में आता है। सशास्त्र दुःखी और अशास्त्र सुखी है। परन्तु यह बात बिना विचार से ही है। तृप्ति को ही सुख कहा जाता है, पशुओं में भोजन से और मनुष्यों में ज्ञान से तृप्ति होती है। ज्ञान शास्त्र से होता है। क्या ज्ञान सुख का प्रतिबन्धक है ? कौन सा ऐसा सुखपात्र है जो प्रमाणविहीन हो ? आरण्यक पशुओं को भी तो सुख के लिए श्रोत्र, चक्षु आदि प्रमाणों की अपेक्षा है, उनके वैगुण्य में वे भी दुःखी ही होते हैं। मनुष्य की यह विशेषता है उसमें पशुसाधारण प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण है, साथ ही शास्त्रप्रमाण अधिक है।

जैसे राजा का आश्रय लेकर निर्बल प्राणी भी प्रबल से भी प्रबल को जीत लेता है, वैसे ही धर्म और न्याय के सहारे प्राणी सम्राट् को दबा सकता है। महास्वतन्त्र निजभुजबल से विश्वविजेता धर्म के ही भय से आत्मनियन्त्रण करता है। खड्गादि अस्त्र-शस्त्र सम्पन्न करोड़ों शूरवीर निःशस्त्र स्वामी के भी अधिक्षेपों को सहते हैं। प्रधान कारण यहाँ स्वामिद्रोह का भय ही है। कहीं-कहीं अधर्म के प्राबल्य में भी प्राणी को अनन्त साम्राज्य, समृद्धि तथा वैभव देखा जाता है। परन्तु वहाँ पूर्व जन्म का ही धर्म और तप मूल समझना चाहिए। रावण का अद्भुत वैभव देखकर श्रीहनुमान जी ने कहा था कि यदि अधर्म बलवान् न होता, तब तो यह रावण शक्रसहित सुरलोक का शासक होता।——

यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वर:।

स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता।।

दूसरे प्रसंग में रावण से ही श्रीहनुमान जी ने कहा था कि ‘हे रावण ! पूर्व सुकृतों का फल तुमने पा लिया, अब अधर्म का भी फल शीघ्र ही पाओगे’——

प्राप्तं धर्मफलं तावत् भवता नात्र संशय:।

फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे।।

इसलिए सिद्धान्त यही होना चाहिए कि जो कर्म धर्म से विरुद्ध हो उससे चाहे कितना भी बड़ा फल क्यों न हो, बुद्धिमान पुरुष उसका सेवन कदापि न करें।——

धर्मादपेतं यत्कर्म यद्यपि स्यान्महाफलम्।

न तत्सेवेत मेधावी न हि तद्धितमुच्यते।।

धर्म से विद्या, रूप, धन, शौर्य, कुलीनता, आरोग्य, राज्य, स्वर्ग-मोक्ष सब कुछ मिलता है। —

“विद्या रूपं धनं शौर्यं कुलीनत्वमरोगता।

राज्यं स्वर्गश्च मोक्षश्च सर्वं धर्मादवाप्यते।।”

ऐसे धर्म को छोड़कर क्या कोई राष्ट्र उन्नति कर सकता है ?

— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज

द्वारा लिखित

पुस्तक “संघर्ष और शान्ति” पृष्ठ संख्या १२७-१३१